精彩回顾|为创造而学习:学习科学的研究视角 发布时间:2023-04-13 浏览次数:10 4月12日上午,教育心理学系举办了第25期跨学科沙龙,邀请到纽约州立大学(奥伯尼分校)教育学院副教授张建伟博士,为我们带来题为“为创造而学习:学习科学的研究视角”的精彩讲座。讲座中,张建伟教授聚焦“为知识创新而学习”,介绍了其团队近10年来开展的基于设计的研究,讨论了如何在课堂中促进动态的知识对话与协作探究,以及如何突破课堂和学科局限,建立开放的创造性学习生态系统,令我系师生受益匪浅。

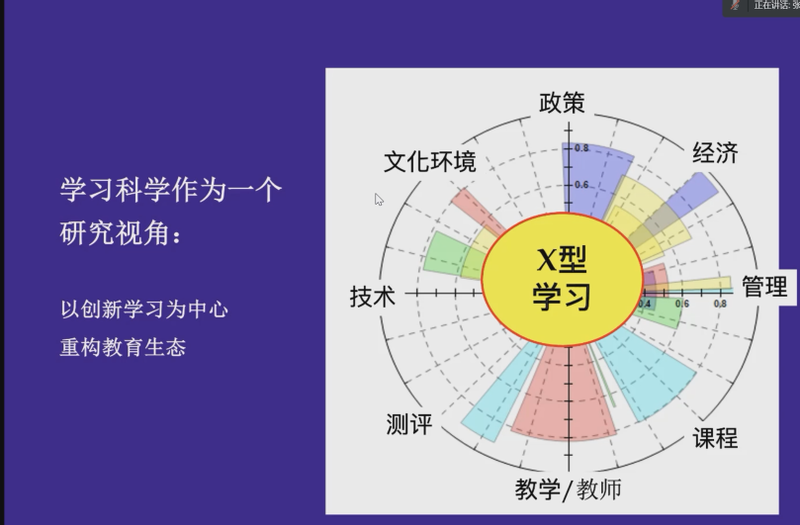

》》-什么是“为创造而学习” 讲座伊始,张建伟教授提出一个问题 :“什么是学习好 ?”,由此引出“A型学习”和“X型学习”概念。“A型学习”指掌握人类已有知识,主要表现为学习者自觉完成学习任务,掌握各科知识技能;而“X型学习”主要指学习应对“未知”,表现为超越常规和知识界限发现问题。那么随着人工智能的高速发展,我们究竟应该促进哪种学习模式呢?对此,张教授认为,新技术应服务于发现和创造开放的未来,即聚焦“X型学习” 那么如何培养创造力呢?张教授总结,已有研究主要有三种倾向:其一,先打基础后创造,其二,添加创造力课程:其三,整合创造,即把创造的精神、创造的能力、创造的思维方式转化为学习方式的一部分,而这种培养创造力的方式是本次讲座的核心。

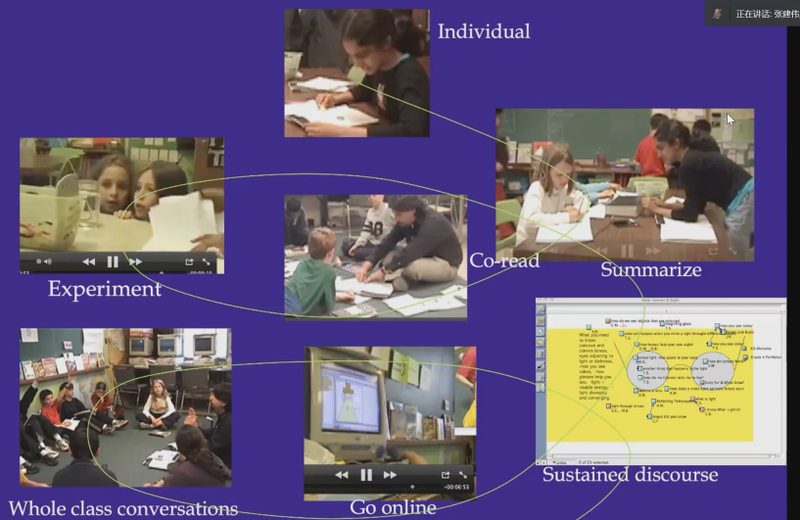

》》-什么是创造的过程? 张教授认为,创造的过程有三个核心要素。其一,创造是持续开放的探究历程。所谓“The more we know, the more we need to know.”创造是思想不断改进和超越的过程,其二,创造的重要机制是协作对话和推理。在创造的过程中,团队成员不断以彼此的思考为基础,贡献新的想法和问题,使集体知识超越个体知识之和。其三,创造过程往往需要开放动态的组织结构。一个创新的环境往往需要成员共同负责、动态协作,产生多元思想的碰撞包容创造过程中的错误和风险。 然而,张教授也提到,教育者想在实际教学过程中营造创造氛围也面临诸多挑战。首先,学习者,尤其是低年龄段的学习者,有能力完成开放、动态的协作探究吗 ?基于大量实证研究,张教授认为开放动态的协作探究对学生可行且有效。那么第二个挑战随之而来,我们如何组织和引导动态的探究进程? 对此,张教授认为,推进在教师支持下的学习共同体“自组织”非常必要。那这种开放探究有可能超越课堂界限吗? 怎样才能超越课堂界限实现开放探究呢?针对这个问题,张教授认为,推动“共同体跨界互动”是行之有效的组织方式。 》》-基于开放动态协作的实证研究 近年来,张教授及其团队针对学生动态协作开展了一系列研究,重点围绕学生怎样进行对话、互动和协作,以及这个过程中知识建构的成效。 首先,张教授介绍了一项持续三年的基于设计的研究,主要关注四年级学生的光学课堂。在课堂中,学生会独立阅读资料,进行小组讨论,请教老师,用实验验证自己的想法,将自己收集总结的信息上传到课程网络平台,而教师会根据网络平台的要点组织课堂讨论。

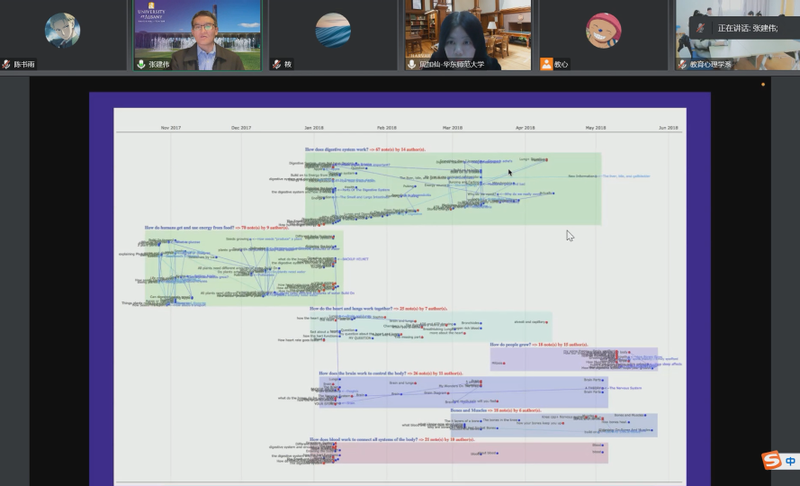

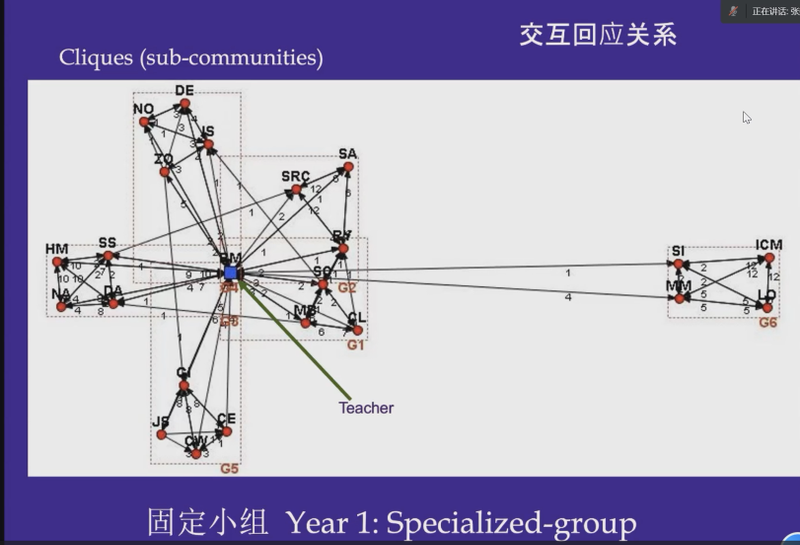

在第一年教学中,老师根据学生的兴趣点分成小组,组织动态协作。张教授及其团队使用社会网络分析方法研究这种课堂组织方式的知识建构效果。如下图所示,每一个节点是一个学生,每一条连线是一个回应。研究发现,这种课堂组织方式中,小组内部成员交流密切,而小组之间却少有联系,需要教师引导维持,很大程度上以教师为主导。

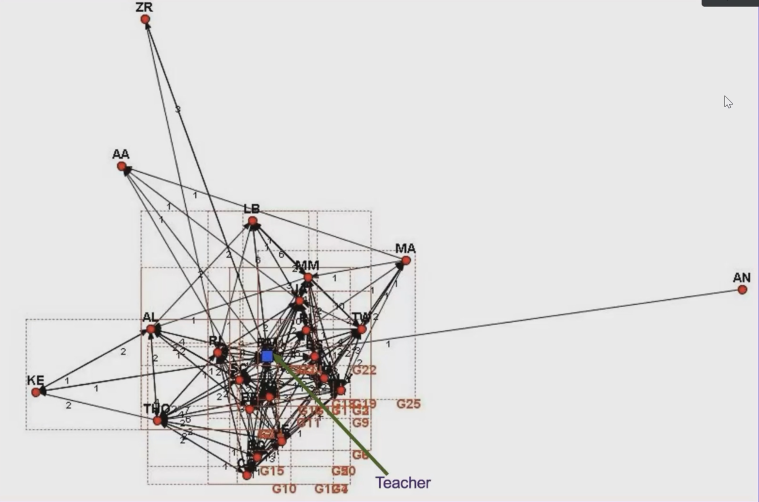

在第二学年,教师希望鼓励不同小组之间的动态协作,希望研究兴趣不同的小组之间也能互通有无。如下图所示,这一年的社会网络分析显示,不同小组间有了更多交叉,离散程度降低,还是在一定程度上以教师为中心。

到第三学年,教师尝试打破分组,鼓励学生针对自己的研究兴趣自由选择与其他学生合作。在这个过程中,教师与学生承载的信息量相差不大,教师也不再作为动态协作的中心。研究发现,在这个过程中,学生更乐于提出问题、思考问题和表达观点。比如,当探究彩虹形成的原理时,学生不仅能得出准确结论,还会进一步思考为什么彩虹的顺序是“赤橙黄绿青蓝紫”,为什么彩虹是拱形等等。

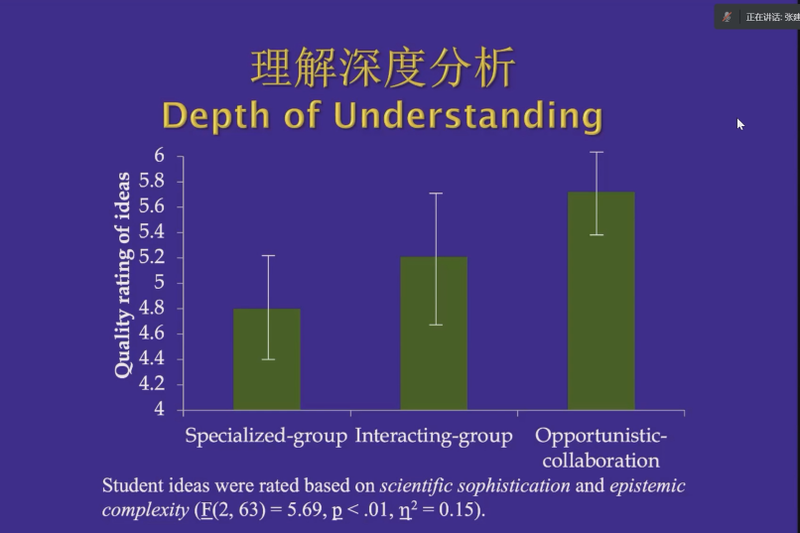

随后,研究人员要求学生总结自己学习的内容,并对其总结的内容进行理解深度分析。通过对比三个学年学生总结内容的科学性、复杂性和系统性,研究发现第三学年的组织模式更有利于学生动态协作、深度思考。

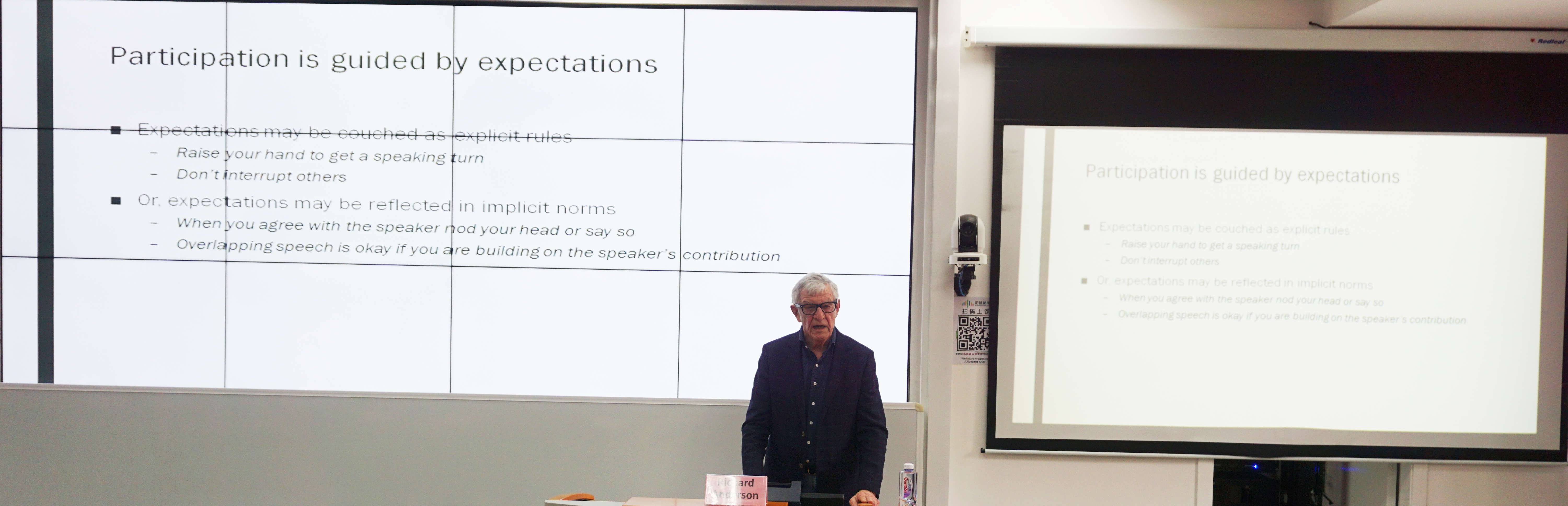

那么如何引导、支持学生驱动的动态协作和探究呢?长期以来,真实课堂中一直存在引导结构和学生认知主体性之间的矛盾。然而张教授认为,引导结构不必然与学生认知主体性产生矛盾,这取决于引导结构的模式。为此,张教授举了一个例子: 在城市规划中,有些路是提前规划好的,而有些路是人们走出来的,即走的人多了,就有了路。

然而,在复杂系统中,我们要做的不是杜绝这些“自发形成的路”,而是合理利用这些路。因此,在城市规划中,也存在“兴趣轨迹”这个概念,即一开始不预定轨迹,而是由人们自发形成轨迹,而后根据自发轨迹设计道路。这也一定程度上反映了动态结构的“自组织”概念。这种结构具有更强的动态性和自适应性,越是复杂的关系,越是复杂的过程,就越适用。据此,张教授认为,我们很有必要使用自组织方式形成课堂互动结构。

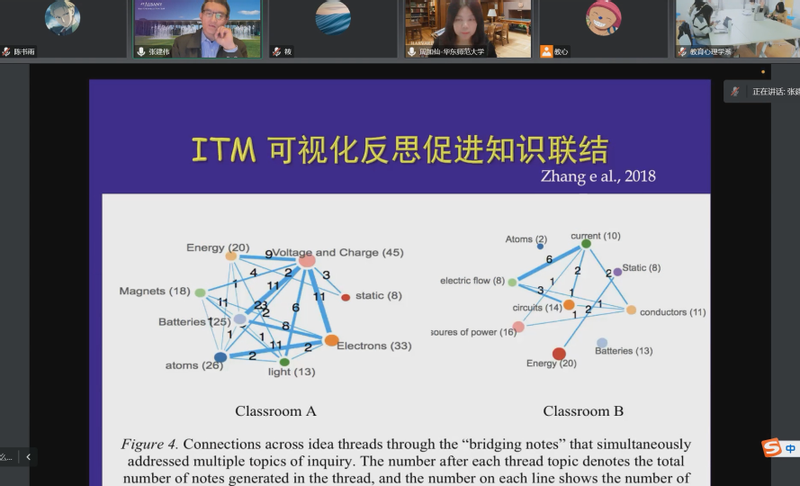

近年来,张教授及其团队也尝试利用技术手段,收集学生驱动的开放探究和对话,形成集体思维图谱(Idea Thread Mapper, ITM ),将整个交互过程透明化、可视化,使学生可以随时反思更新。

最后,张教授探讨了未来动态协作研究可以探索的方向,我系师生也就动态协作的内涵外延与张教授展开深入探讨,可谓受益匪浅。 ~END~ |

| 联系我们 | |

| 华东师范大学教育心理学系 地址: 上海市普陀区中山北路3663号 邮政编码: 200062 联系电话: 021-62233078 电子邮件:depecnu@163.com |

|

| 版权所有 2018 华东师范大学教育心理学系 | 技术支持: 上海屹超 |

、

、