精彩回顾 | 跨学科沙龙《羚羊挂角,无迹可寻?中国古代诗歌阅读的心理、计算与神经机制》 发布时间:2023-12-28 浏览次数:33 跨学科沙龙

沙龙简介 12月22日下午15:30,教育心理学系在田家炳教育书院128室举办了第32期跨学科沙龙。本次沙龙的主题是《羚羊挂角,无迹可寻?中国古代诗歌阅读的心理、计算与神经机制》,由南京师范大学心理学院的陈庆荣教授主讲,华东师范大学教育心理学系周加仙教授主持。 陈庆荣教授是南京师范大学心理学院院长,博士生导师,全国应用心理专业学位研究生教育指导委员会委员,入选国家重大人才工程青年人才,江苏省“333工程”高层次人才,江苏社科英才,江苏高校“青蓝工程”中青年学术带头人;中国心理学会“眼动心理研究”专业委员会副主任,江苏省心理学会副理事长。

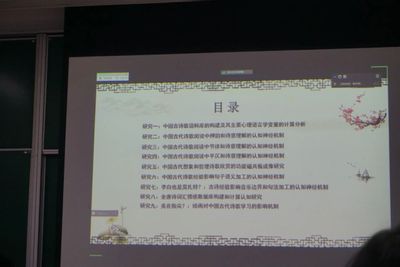

深度解析诗歌认知与神经机制 陈庆荣教授的讲座围绕以下部分依次展开:中国古诗歌语料库的构建及其主要心理语言学变量的计算分析、中国古代诗歌阅读中押韵与诗意理解的认知神经机制、中国古代想象和哲理诗歌欣赏的功能磁共振成像研究、李白也是莫扎特?古诗经验影响音乐边界和句法加工的认知神经机制。 在讲座中,陈庆荣教授深入揭示了古代诗歌阅读的认知与神经机制。通过眼动、EEG和功能磁共振成像等多维证据,他在不同层面推进了对中国古代诗歌的研究。构建古诗歌语料库及其计算分析为我们提供了诗歌语言学变量的新视角。眼动实验揭示了句法结构在汉语格律诗的认知加工中的重要作用,而功能磁共振成像结果则呈现出阅读想象和哲理诗歌时大脑的活跃模式。这一多模态证据的整合为神经认知诗学模型的构建提供了新的思路。 诗歌学习与文化交融 陈庆荣教授强调了古代诗歌对个体认知和情感的深刻影响。通过深入研究古代诗歌,他揭示了诗歌不仅是一种文学形式,更是能够激活大脑机制的文化现象。陈教授通过科学手段解构古代诗歌,深入探讨了其背后的神经机制,使传统文学在当代科学光谱中熠熠生辉。 他对古代诗歌的学习提出了多层次的建议。首先,通过吟诵、朗诵等方式学习诗歌,以感知语音的韵律,进而深化对诗歌的理解。其次,结合个人的生活经历来理解诗句,强调诗歌是情感的抒发,是个体与文本之间情感的共鸣。此外,他鼓励学习古典诗词的音乐学知识和创作技巧,使学习更加全面深入。他还建议尝试用方言朗诵诗句,以体验不同的美感,将地域文化因素融入诗歌的表达。最后,通过模仿古代诗人的风格写诗,培养自己的创作能力,实现对诗歌的更深度理解和实践。 艺术与科学的融合 在沙龙中,陈庆荣教授不仅剖析了古代诗歌的神经机制,还跨足音乐领域,探讨了诗歌与音乐之间的深刻联系。他展示了古代诗歌经验如何影响音乐和句法加工的认知神经机制,呈现了艺术与科学的卓越融合。这种全面而综合的研究方式,为人文与科学领域的合作提供了启示,使得我们能更全面地理解古代文学的魅力,同时也促进了艺术与科学交流的新领域的拓展。 这场沙龙深刻地揭示了古代诗歌阅读的认知与神经机制,不仅为文学研究提供了新的视角,也为跨学科研究提供了丰富的素材。陈庆荣教授以深厚的学术功底和清晰的表达风格,将古代诗歌的魅力呈现得淋漓尽致,使得在场的听众能够更深刻地理解古代文学的精髓。这场沙龙不仅是一次学术盛宴,更是对中华传统文化的深刻挖掘,为今后的文学与科学融合研究提供了有益的经验和启示。

在沙龙的最后的问答环节,学生们向陈庆荣教授提出了关于古代诗歌研究及学习的问题,例如如何才能够更高效地学习诗歌、诗歌的记忆策略、诗歌对于大脑激活的神经网络的影响等。这个丰富的问答环节为沙龙画上了生动的句号,也为未来的学术交流留下了深刻的印记。 ~END~ |

| 联系我们 | |

| 华东师范大学教育心理学系 地址: 上海市普陀区中山北路3663号 邮政编码: 200062 联系电话: 021-62233078 电子邮件:depecnu@163.com |

|

| 版权所有 2018 华东师范大学教育心理学系 | 技术支持: 上海屹超 |