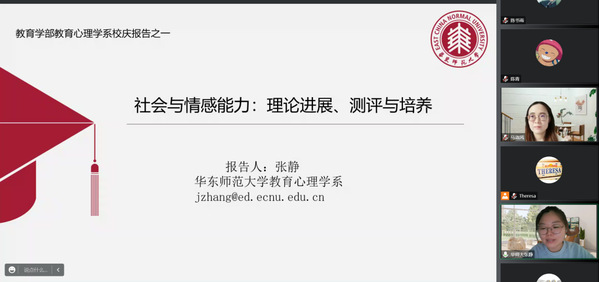

10月14日下午,教育心理学系2022年校庆系列学术报告第一场圆满结束。我系张静副教授为大家带来题为“社会与情感能力:理论进展、测评与培养”的精彩报告。报告共分为社会与情感能力理论进展、近十年研究现状分析、OECD社会与情感能力测评相关结果及其启示几个部分。本场报告通过腾讯会议在线直播,吸引了校内外相关研究人员的热情参与。

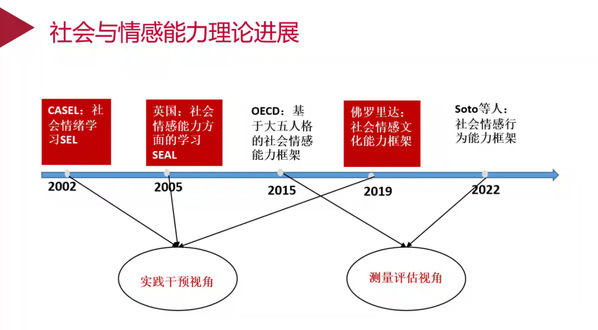

》1《 社会情感能力理论进展

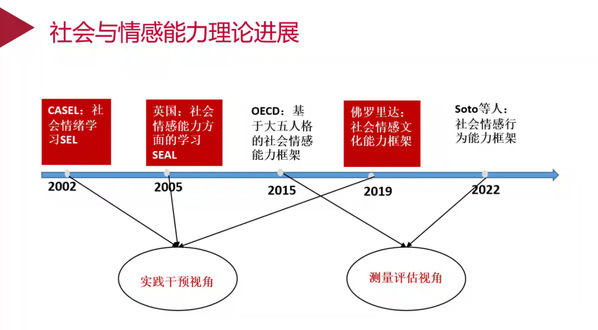

张静副教授系统回顾了国内外近二十年的理论框架发展研究。从实践干预视角重点关注CASEL社会情绪学习(social and emotional learning, SEL)、英国社会情感能力方面的学习(social and emotional aspects of learning, SEAL)和佛罗里达社会情感文化能力框架(social, emotional, and cultural lens);从测量评估视角重点关注OECD基于大五人格的社会情感能力框架(social and emotional skills)和Soto等人在2022年提出的社会情感行为能力框架(behavioral, emotional, and social skills)。

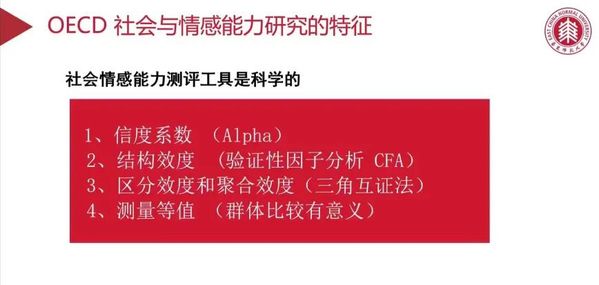

》2《 OECD社会与情感能力研究基本特征

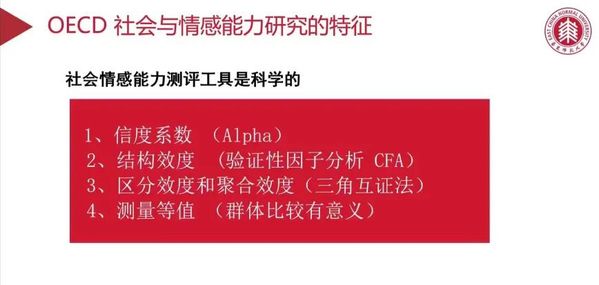

其三,OECD所采用的社会与情感能力测评工具是科学的。为验证其测评工具的科学性,张静副教授及其团队分别采用信度系数、结构效度、区分效度和聚合效度以及测量等值方法进行分析。

1、信度系数检验

通过信度系数检验,张静副教授及其团队发现学生自评和家长评价有效性较高,而教师评估有效性较低。

2、结构效度检验

研究团队对每一个分量表做了验证性因子分析,发现OECD的测量模型成立,测评量表的结构效度良好。

3、区分效度和聚合效度检验

由于OECD收集了学生自评、家长评价和教师评价,需要使用“多质多法”检验其区分效度和聚合效度。“异质同法”和“同质异法”提供聚合效度,“异质异法”提供区分效度。

通过“多质多法”,张静副教授及其团队发现学生自评、家长测评和教师测评具有一定的聚合效度,但区分效度较低。青少年社会与情感能力的测评结果受评定者因素影响显著,即“异质同法”的因子载荷较高。

4、测量等值

为比较不同组别的社会与情感能力,研究团队构建了测量等值,探究测评量表在不同群体中是否具有相同意义,同一题目在不同群体中对能力的表征程度是否相同,以及同一题目在不同群体中是否具有相同参照点。

》3《 OECD社会与情感能力测评工具检验

研究团队在学生年龄、性别和社会经济地位都建立了因子载荷和截距相等的等值,进行基于均值分析和潜在剖面分析的国际数据比较。

通过均值分析,研究发现10岁组学生的社会与情感能力高于15岁组学生。在10岁组中,苏州几乎在所有维度的能力上表现最优。在15岁组中,各城市在五大能力上得分差异较大。

通过潜在剖面分析,研究发现相比于个人主义国家(如美国、加拿大等),集体主义国家(如中国、韩国等)学生表现出的协作能力较强,开放能力较弱。

》4《 青少年社会与情感能力影响因素

最后,张静副教授考察了学生、家长和教师的思维模式对学生社会与情感能力的影响。以往研究仅关注学生认知能力上的思维模式,而忽略了其社会与情感能力的成长型和固定型思维。从学生层面看,15岁学生的成长型思维显著高于10岁组,且成长型思维对其社会与情感能力有重要影响。

此外,研究团队考察了学生、家长和教师的成长型思维对学生社会与情感能力的相对重要性。研究发现,学生的成长型思维能解释80%-90%的社会与情感能力。

》5《 研究启示

作为总结,张静副教授提出几点启示:

1、多带孩子参加体育、艺术类的课外活动,有助于其好奇心和创造性发展。

2、积极营造合作学习氛围,尤其对于小学生而言。

3、教育的关键是要让孩子相信,他们拥有让自己变得更好的力量。

4、培养孩子的成长型思维,对孩子的表扬要具体,要表扬过程而不是结果,比如他的努力、专注、坚持、创意、策略等。

5、研究表明,社会与情感能力能显著预测学生社会结果和心理健康结果。社会与情感能力提升,有助于减少学生欺凌受害情况,这就要求全社会广泛关注学生的社会与情感能力发展。

----------------------------------------------- part 1 ------------------------------------------------

接下来还有另外两场校庆学术报告欢迎大家关注!!!

报告二

时间:10月21日(周五) 14:00-15:00

地点:中山北路校区田家炳教育书院205

【主讲人:赵欣】

主讲人介绍

教育心理学系晨晖学者,美国康奈尔大学发展心理学博士。主要研究方向为儿童社会认知发展、文化与儿童发展、儿童的选择观、道德认知、自我控制发展等

报告主题

儿童对于学业成就的信念、理解与评价

报告概要

每个人都渴望成就,但通往成就的道路因人而异;有的人一路高歌,尽是坦途;有的人则历经磨难,逆风翻盘。每个人所经历的困难与限制又有所不同,有的人欠缺天赋,有的人则缺乏资源。那么儿童对于学业成就,尤其是取得成就的不同路径与方式有怎样的信念、理解与评价呢?这些认知对于他们自身面对困难时的行为表现又有怎样的影响呢?本报告将从社会认知发展的视角探究儿童对于学业成就的认知的发展,以期帮助儿童积极面对困难和挑战,从而提升整个社会的韧性和活力

报告三

时间:10月28日(周五) 14:00-15:00

地点:中山北路校区田家炳教育书院205

【主讲人:肖悦】

主讲人介绍

教育心理学系晨晖学者,北京师范大学心理测量与统计学博士。主要研究方向为计算机化测验的过程数据分析,心理与教育测评的理论与应用,结构方程模型,追踪数据分析方法等。

报告主题

计算机化测验中过程数据的信息抽取与测量建模

报告概要

随着信息技术的快速发展,基于计算机的评估逐渐成为教育和心理领域内重要的测评方式。与传统的纸笔测验相比,计算机化测验在测验形式和数据收集等方面具有高度灵活性,为复杂高阶的能力测评提供了支持。例如,研究者可以构建动态仿真的交互式任务,要求作答者与模拟的任务情景进行互动;并且,测验系统能够实时记录作答者在过程中的复杂行为,这些过程行为往往是其内在认知过程与心理活动的外部表现,从而有助于更准确地检测复杂能力。但是,如何有效地利用具有时序性的、非结构化的、信息冗余且海量的过程数据,对教育和心理测量领域的研究者提出了挑战。本报告将以基于计算机的问题解决能力测验为例,介绍如何将机器学习领域的方法应用于过程数据的探索性分析,以及如何结合传统测量模型,将过程信息应用于个体潜在能力的推断。

~END~