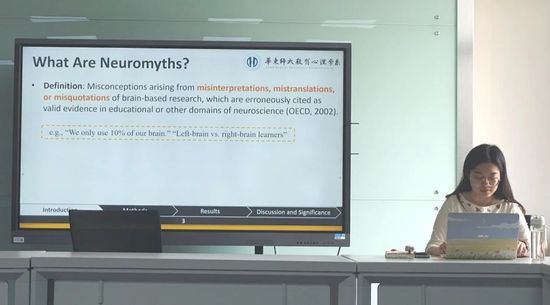

布朗掰客 | 研究生国际会议汇报分享(2) 发布时间:2025-04-28 浏览次数:10 2025年4月16日下午,教育心理学系“布朗掰客”学术沙龙在田家炳楼801室成功举办。本次活动由教育心理学系研三学生徐蓓蕾和吴双进行其美国教育研究协会(AERA)参会报告分享。教育心理学系马淑风副教授、任慧广副教授和肖悦老师出席了本次活动,教心系全体学生积极参与。 he Impact of Language Context on the Discernibility of Neuromyths 汇报者:徐蓓蕾 综述与问题 神经神话(Neuromyths)最初在医学领域出现,后被经合组织(OECD)引入教育领域,定义为对神经科学的误解或误引,导致有缺陷的教学理念。 神经神话在教育领域广泛存在,影响教师的教学观念和实践,尽管科学研究表明这些神话并不成立。尽管对教师进行神经科学培训是常见的干预措施,但研究显示培训效果往往难以持久。

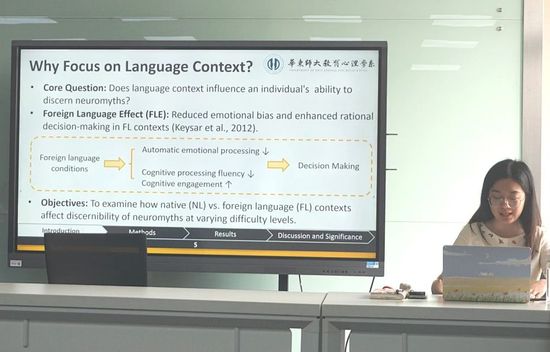

研究者提出假设,即使用外语阅读神经神话可能有助于人们更批判性地判断这些神经神话,尤其是当神话的可辨别性不同时。基于外语效应和双重处理理论,使用外语可以减少决策偏差,增加认知努力,从而可能提高对神经神话的辨别能力。

研究设计 通过文献回顾和志愿者评分,研究者筛选出21个神经神话,并将其分为低、中、高三个可辩别性级别。 研究招募了208名中国大学生,他们以英语作为第二语言。实验中,参与者被随机分配到中文组(母语)和英语组(外语),并被要求对21个神经神话和21个真实的神经科学陈述进行判断。

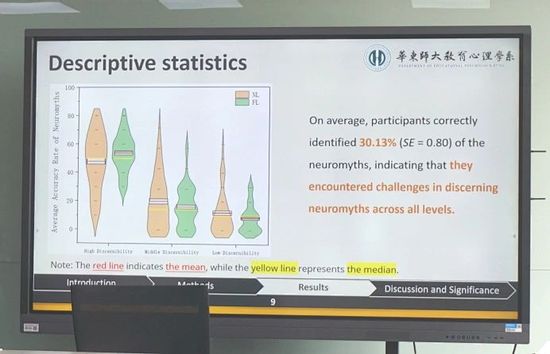

实验结果与结论 实验结果表明,在总体表现上,参与者平均仅能正确识别30%的神经神话,显示了神经神话的辨别难度。语言环境对辨别神经神话存在影响,英语组在高可辨别性神话上的表现优于中文组,但在低可辨别性神话上,中文组表现更佳。

该研究表明,语言环境通过认知-情感资源分配影响神经神话的辨别。外语有助于识别明显的神经神话,而母语在处理更隐蔽的神经神话时更有优势。 Analyzing Changes in Engagement Patterns and Processes during Collaborative Discussions among Chinese Adolescents 汇报者:吴双 综述与问题 合作推理讨论(Collaborative Reasoning, CR)是一种开放式的、由学生主导的讨论方法,鼓励学生围绕争议性话题表达观点。本研究探讨了中国青少年在合作推理讨论中的参与模式如何随时间发生变化。

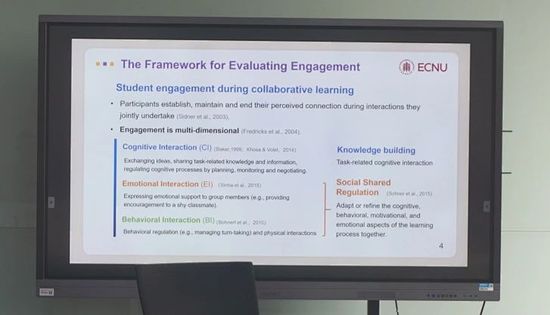

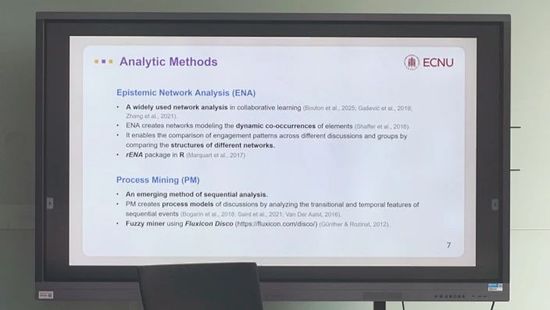

研究设计 研究招募了29名中国农村中学的七年级学生,分为四个讨论小组,每组7-8人。通过视频记录学生在七次讨论中的互动行为,并采用认知网络分析(Epistemic Network Analysis, ENA)和过程挖掘分析(Process Mining, PM)对互动行为进行编码和分析。

实验结果与结论 研究发现,在讨论初期,学生主要关注调节类的情感和行为互动(如表达亲近、管理发言顺序)。随着讨论的深入,在讨论后期,学生逐渐转向认知建构(如提供解释、帮助澄清观点),情感和行为互动的比例逐渐减少。随着讨论进行,讨论流程变得更加简洁,认知互动成为主导。 本研究揭示了合作推理讨论中学生参与模式的动态变化过程,为理解青少年如何通过合作学习实现知识构建提供了新的视角。研究建议教育者在合作学习中注重引导学生从情感和行为互动逐步过渡到认知互动,以优化学习效果。

讨论环节 在讨论环节中,在场老师和同学们对徐蓓蕾和吴双的报告进行了热烈的讨论并提出了许多建设性的反馈。

本次“布朗掰客”学术沙龙聚焦神经科学与合作学习的前沿议题。通过跨学科视角下的深度探讨,研究者剖析了神经神话辨识中的语言密码,揭示了外语效应如何提升批判性思维。同时,通过认知网络分析和过程挖掘分析,研究者捕捉了合作推理讨论中从情感互动到认知网络编织的动态转变。这些发现不仅为教育实践提供了优化策略,也为理解青少年心智发展提供了新的理论视角。 学术之路,始于问题,成于思辨。愿这场思想的碰撞激发更多同学以科学为舟、以共情为帆,在教育心理学的瀚海中探索心智的深邃与社会的温度,书写属于这个时代的科学答卷,为教育的未来点亮一盏理性与温暖的灯。 |

| 联系我们 | |

| 华东师范大学教育心理学系 地址: 上海市普陀区中山北路3663号 邮政编码: 200062 联系电话: 021-62233078 电子邮件:depecnu@163.com |

|

| 版权所有 2018 华东师范大学教育心理学系 | 技术支持: 上海屹超 |