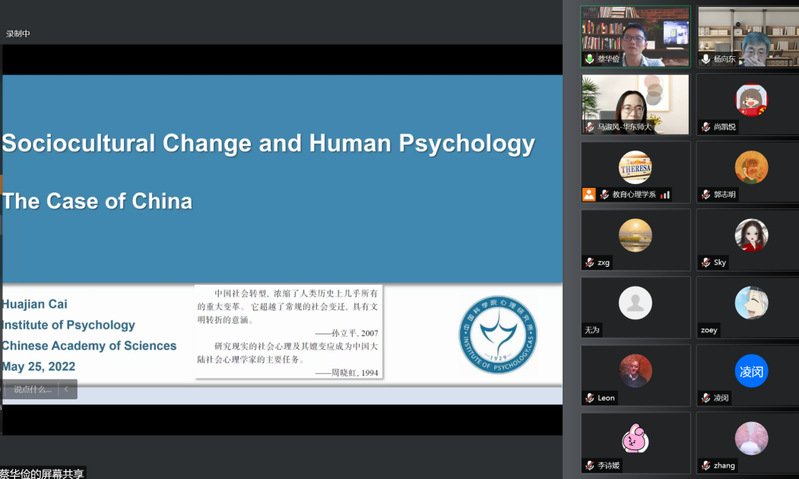

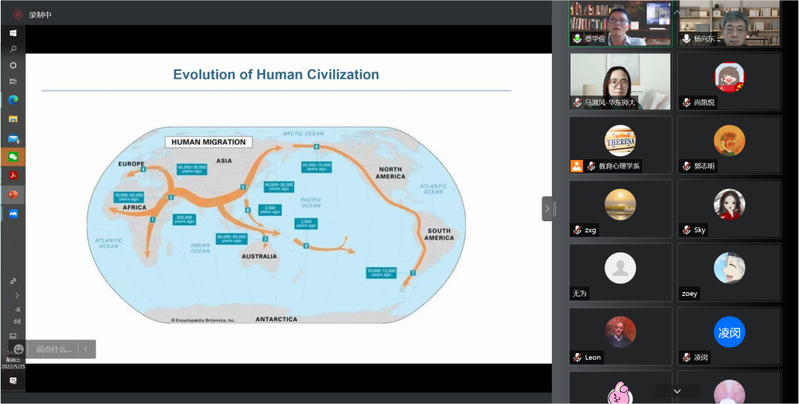

精彩回顾 | 社会变迁与人类文化、心理和行为:以中国为例 发布时间:2022-06-22 浏览次数:10 5月25日下午,教育心理学系举办了第19期教育心理学跨学科沙龙,邀请到中国科学院心理研究所研究员蔡华俭作题为“社会变迁与人类文化、心理和行为:以中国为例”的报告。本次沙龙通过腾讯会议进行现场直播,吸引了校内外相关研究人员的热情参与。 人类社会有过两次重大的社会转型:第一次是从原始社会到文明社会的转型,第二次是由近代工业化带来的现代化转型。在现代化的进程中,中国的现代化主要体现在技术、制度、文化和个体四个方面,本次讲座主要探讨文化现代化和个体的现代化。

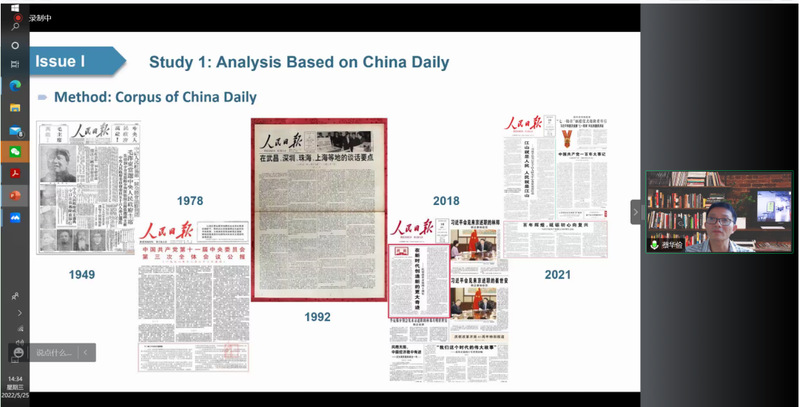

讲座主要包含三个研究问题,分别是: 1.文化松紧变迁及其对中国经济的影响; 2.经济增长与国人主观幸福感之间的关系; 3中国人起名字的变化:名字独特性趋势的上升及其原因。 “紧文化”与“松文化” 简单来说,二者的定义是: 紧文化(tight culture):社会规范强,对失范行为容忍度低。比如新加坡、印度、韩国。 松文化(loose culture):社会规范弱,对失范行为容忍度高。比如意大利,法国,美国。 该研究采用词频检索的方法,以1949-2021年《人民日报》发表的重要新闻和Google Ngram语料库的中文图书为基础,利用不同文本进行松-紧词频分析,记录松紧词汇在每年的文章和图书中出现的词频作为文化松紧度的指标。

通过并发跨时相关分析、交叉滞后相关分析、格兰杰因果关系检验的统计方法,得出以下实验结论:在中国,紧与松都呈现上升趋势;紧度和松度在不同年份之间呈正相关;紧文化和松文化都能够预测中国的经济增长。由此可知:紧度和松度不是一个维度的两个对立面,都能为经济奇迹提供社会文化层面的解释。 财富 = 幸福 ? 该问题包含了三个研究,分别是:①经济与主观幸福感之间的关系;②主观幸福感在中国的变化趋势;③在中国,经济增长是否对主观幸福感有影响?本研究使用了三种研究方法(横断研究、元分析和纵向研究)进行实验探究。 从大型数据库中获取1990-2008年国人幸福感的数据。分析发现:1990年至2018年,国人幸福感呈“U”形,总体上幸福感有所提高;GDP能够显著预测幸福感,表明经济增长是国人幸福感提高的原因。

元分析研究从CNKI和PsyclNFO中收集了486篇文章的样本,将样本分为学生群体和非学生群体,发现对学生来说,从2001年-2005年中国学生的幸福感呈上升趋势,但最近几年,中国学生的幸福感则在降低。经济增长和学生的幸福感相关不显著,非学生群体从经济增长中获益更多。 名字的独特性

姓名是每个人终身持有的符号,既是自我和家庭的象征,也是时代和文化的产物。蔡老师及其研究团队发现,全世界的名字的独特性在不断呈现上升趋势。基于此现象,他们进行了五个研究,分别是:小样本分析:姓名独特性的趋势;大样本分析:名字独特性的趋势;现场研究:新生父母给婴儿起名的需求;名字独特性增加的趋势:宏观层面的机制;名字的独特性增加的趋势:微观层面的机制。 得出实验结论与讨论:名字独特性在中国有不断上升的趋势;推动这一变化的是国人对独特性的追求,而非其他个人主义价值观;将个人主义作为文化行为变化的一般解释是不恰当的。未来的研究需要检查特定变迁背后的具体机制。 总体而言,中国社会经历了从传统走向现代的过程,本次讲座主要讨论文化上的转变和个体的转变。蔡华俭老师的系列研究使得我们得以站在人类文明的大背景下,思考中国文化变迁对整个社会及社会环境中的个体的影响,为心理学研究提供了一个独特的视角。当今世界正面临百年未有之大变局,探究中国社会文化变迁不仅是科学的召唤,更提醒我们在动荡的变局中“不忘本来,吸收外来,面向未来”。 |

| 联系我们 | |

| 华东师范大学教育心理学系 地址: 上海市普陀区中山北路3663号 邮政编码: 200062 联系电话: 021-62233078 电子邮件:depecnu@163.com |

|

| 版权所有 2018 华东师范大学教育心理学系 | 技术支持: 上海屹超 |