布朗掰客 | 研究生国际会议汇报分享 发布时间:2025-04-02 浏览次数:10 “布朗掰客”是英文Brown bag(装午餐的棕色纸袋)的音译,称为午餐研讨会,是非正式的学术交流活动,研究者们一边吃着午饭,一边讨论最新的研究项目、课题进展等。 布朗掰客活动旨在加强教心系教师研究团队之间的学术交流,了解其他团队的最新研究进展,启发科研创新,促进学术合作。 2025年3月26日下午,教育心理学系“布朗掰客”学术沙龙在田家炳楼801室成功举办。本次活动由教育心理学系研二学生许浩宇和研三学生胡颖进行其美国教育研究协会(AERA)以及儿童发展研究协会(SRCD)参会报告分享。教育心理学系周加仙研究员、赵欣副教授、任慧广副教授和肖悦老师出席了本次活动,教心系全体学生积极参与。

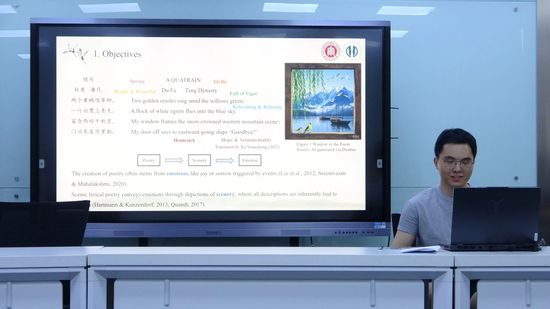

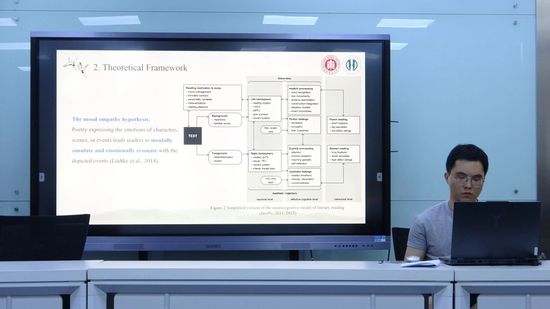

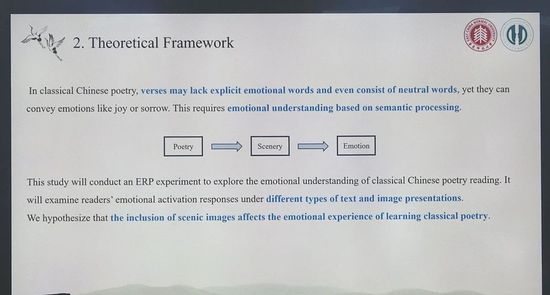

Effects of Scenic Images on Emotional Activation in Classical Poetry Reading: An ERP Study 作者:许浩宇 综述与问题 古典诗歌作为中华文化瑰宝,其情感表达常依托于隐晦的风景意象(如“两个黄鹂鸣翠柳,一行白鹭上青天”)。然而,传统教学多聚焦于韵律分析或字面释义,对“景-情”关系的系统性解构不足,导致学习者难以通过场景想象触发深层次情感共鸣。近年来,教育神经科学的兴起为诗歌教学提供了新的研究范式。已有研究表明,情感信息的加工依赖于多脑区协同,而现有诗歌研究多局限于行为学观察,缺乏对“景-情”联结神经机制的实证探索。例如,跨文化诗歌EEG实验发现,文化相关图像能提升诗歌偏好,但其与诗歌文本的情感一致性未被严格控制。

研究者通过事件相关电位(ERP)技术,首次将风景图像与古典诗歌文本的神经整合效应纳入量化分析,旨在为“景-情”教学策略提供认知神经层面的证据支持。

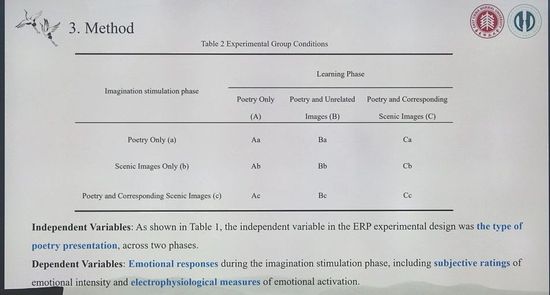

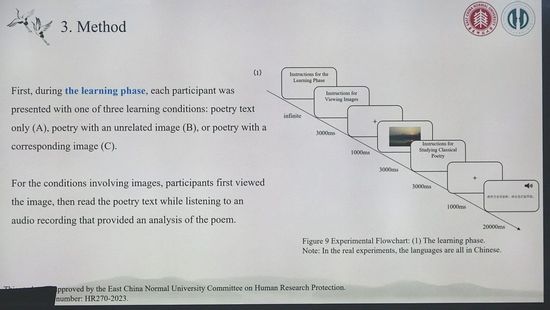

研究设计 研究采用事件相关电位(ERP)技术,招募18名大学生参与者,通过三阶段实验设计探究不同呈现方式对情感激活的影响。学习阶段设置三种条件:纯文本(A)、文本+无关图像(B)、文本+相关图像(C)。无关图像选自“中国情感图片系统”(CAPS),确保情绪效价中性;相关图像则与诗歌场景严格匹配。

想象刺激阶段进一步分为纯文本(a)、纯图像(b)、图文同步(c)三种条件,持续12秒以捕捉即时神经响应。实验通过记录早期后部负波(EPN,150ms)与P200(225ms)成分,分析视觉注意分配与情绪唤醒的时序差异;同时结合主观情感强度评分,构建行为-生理数据的双维度验证模型。

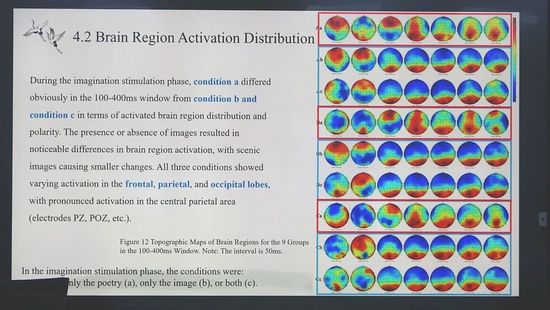

实验结果与结论 实验结果表明,场景图像与诗歌文本的精准匹配能显著提升情感加工效率,具体表现为枕叶区EPN成分的提前激活(反映视觉情绪优先捕获)与中央顶区P200振幅增强(标志情绪评估深度)。反之,无关图像引发前额叶N300成分的负向偏移,提示认知负荷增加可能抑制情感共鸣。

该研究表明,在古典诗歌的学习阶段,读者将诗歌内在的情感与描绘的风景联系起来。在教学实践中,通过诗歌中的风景-情感关系来增强学习和理解对于优化诗歌教学至关重要。并且使用多媒体材料,如情境视频和音乐旋律,可能会提供更直观和沉浸式的体验,增强参与度。

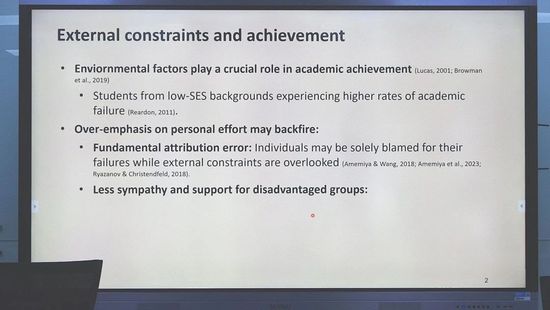

Why Did They Fail? Children’s Understanding of Failures of Individuals from Different Socio-Economic Backgrounds 作者:胡颖 综述与问题 精英主义(Meritocracy)长期主导社会对成功与失败的解释框架,强调个人努力与能力的核心作用。然而,这一叙事可能掩盖结构性不平等对个体的影响,尤其当涉及社会经济地位(SES)差异时。已有研究表明,儿童在5岁左右即能理解“努力可克服资源限制”的逻辑,但对其失败归因的认知机制仍不明确。

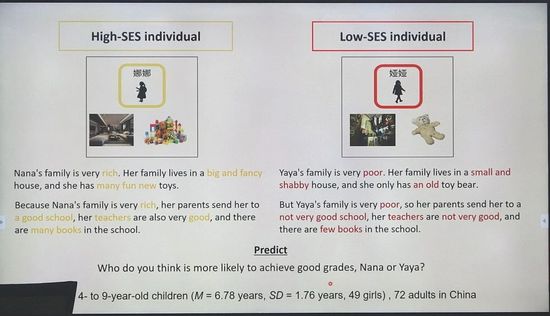

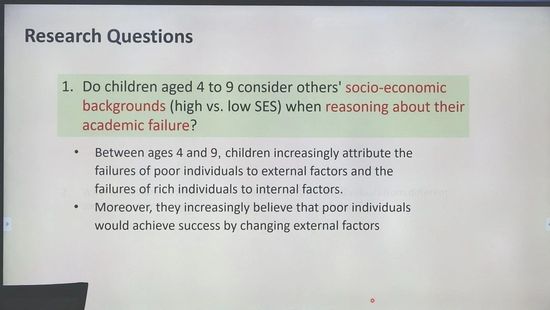

研究者聚焦一个关键问题:当面对来自不同SES背景个体的学业失败时,儿童如何归因?其态度是否随年龄发展呈现系统性变化?在这项研究中,研究者探讨儿童对于来自不同社会经济背景的个体学术失败的推理和评价。 研究设计 研究招募91名4-9岁儿童及其父母,采用角色情境实验法。实验中,儿童需评估两名虚构角色:一名来自资源优渥家庭(富裕角色),另一名来自资源匮乏家庭(贫困角色),两者均经历学业失败(考试低分)。要求儿童对失败原因进行归因(个人努力/环境限制),并评估角色未来成功的可能性与路径。 实验结合定量分析(逻辑回归、方差分析)与质性数据(自由回答),系统捕捉年龄与SES认知的交互效应。

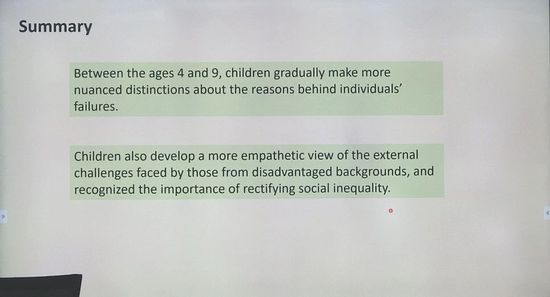

实验结果与结论 研究发现,4-9岁儿童的失败归因呈现显著年龄差异。对于富裕角色,各年龄段儿童普遍将其失败归因于个人因素(如“不够努力”);而对贫困角色,随年龄增长,儿童更倾向强调环境限制(如“缺乏好学校”)。

在4到9岁之间,儿童逐渐对个人失败的原因做出更细致的区分,并对来自不利背景的人所面临的外部挑战持有更富有同情心的看法。 讨论环节 在讨论环节中,在场老师和同学们对许浩宇和胡颖的报告进行了热烈的讨论并提出了许多建设性的反馈。

本次“布朗掰客”学术沙龙以教育心理学的前沿议题为轴心,架起了理论与实践的对话桥梁。通过跨学科视角下的深度探讨,师生们不仅剖析了古典诗歌情感激活的神经机制与儿童失败归因的社会认知发展,更在点评环节中碰撞出方法论革新的火花,每一份建议皆是对科研严谨性的敬畏与追求。学术之路,始于问题,成于思辨。愿这场“头脑风暴”激发更多研究者以数据为舟、以共情为帆,在教育心理学的瀚海中探索心智的深邃与社会的温度,以创新与规范并重的学术态度,书写属于这个时代的科学答卷。 |

| 联系我们 | |

| 华东师范大学教育心理学系 地址: 上海市普陀区中山北路3663号 邮政编码: 200062 联系电话: 021-62233078 电子邮件:depecnu@163.com |

|

| 版权所有 2018 华东师范大学教育心理学系 | 技术支持: 上海屹超 |