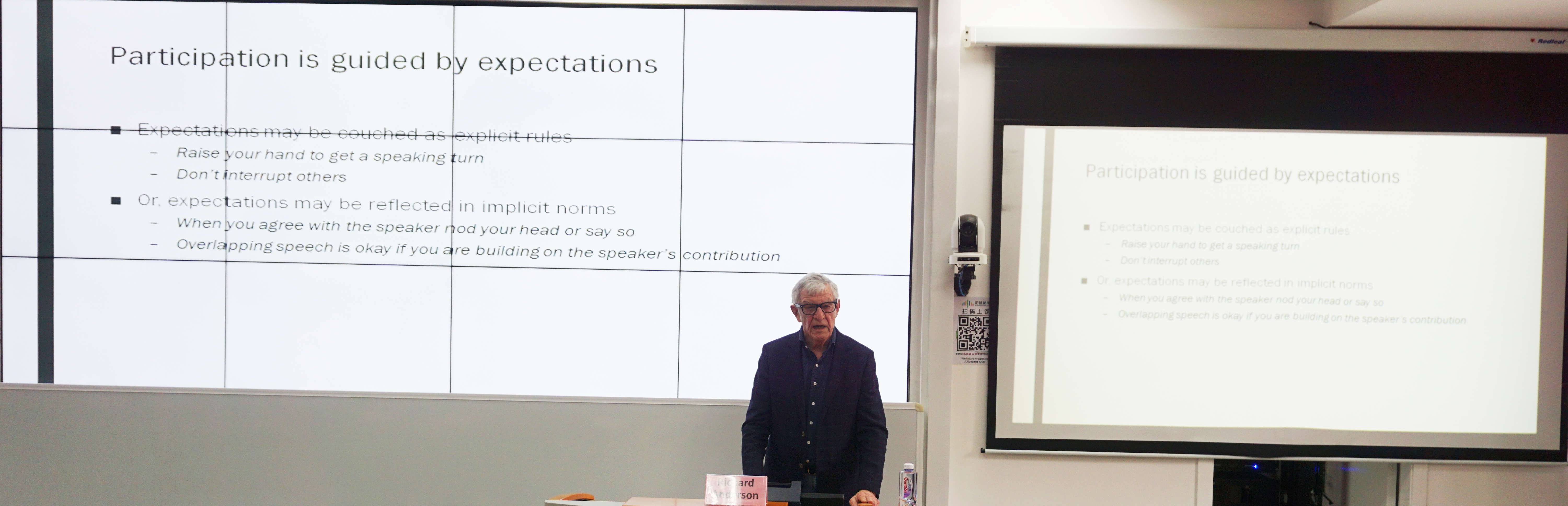

教育心理学研究方法讲座 | 从“反射弧”到“意向弧”:人性的本质与学习的本质 发布时间:2024-06-26 浏览次数:10 教育心理学研究方法讲座 从“反射弧”到“意向弧”:人性的本质与学习的本质 6月19日下午,教育心理学系邀请到美国纽约州立大学教育与咨询心理学系的戴耘教授进行了题为《从“反射弧”到“意向弧”:人性的本质与学习的本质》的讲座。教育心理学系主任杨向东教授、顾昕副教授、马淑风副教授和肖悦老师出席了本次活动。本次活动由杨向东教授主持,《教育心理学研究方法》课程全体学生及其他各年级学生积极参与。

意向弧的引出 戴耘教授首先指出,本次讲座的内容更偏向于方法论的哲学问题,而非科学问题。他向大家介绍了反射弧和意向弧的区别,在教育心理学中,反射弧更偏向于行为主义的概念,可能存在过度简化的问题,如只关注大脑构造而忽略其他所有因素。某些心理学家试图用反射弧解释人类的所有行为,而杜威反对这种观点,他认为这是把人理解为大量反射弧的大杂烩,并且忽略掉了人的主体性、功能性和目的性。由此便引出了意向弧的概念。

意向弧是由梅洛庞蒂在论述知觉活动时提出的,它描述了意向和行动之间的密切关系。戴耘教授用“打飞碟”和“排球拦网”两个运动领域的例子解释了意向弧的特征和意义。他指出,正是意向弧使我们感知环境、模拟动作并进行反馈控制,而这一过程和学习密切相关。

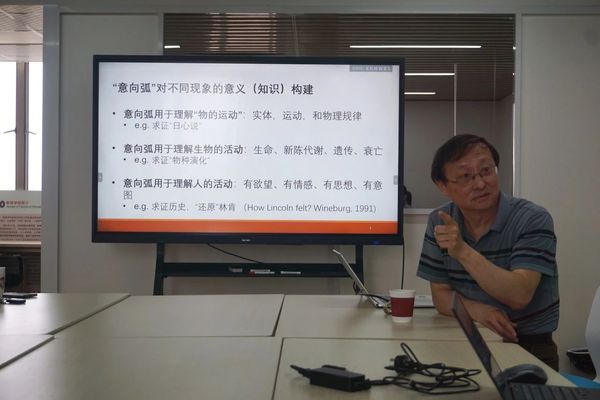

学习理论的重构 接下来,戴耘教授用爱因斯坦发现相对论的例子,向大家解释,在学术学习等领域,意向弧并不直接导致行动,而是帮助我们理解事物的运动。他以钟慢效应为例,描绘了爱因斯坦构建相对论这一想法的过程,向大家讲述了意向弧如何用于理解“物”的运动。戴耘教授又举了物种演化的例子,阐述了意向弧如何用于理解“生物”的活动。此外,他还以林肯的信为例,解释了意向弧如何用于理解“人”的活动。在三个例子的讲解中,戴耘教授指出师生的互动并非是单向的,而是双向的。良好的课堂氛围需要教师和学生良好的双向互动。

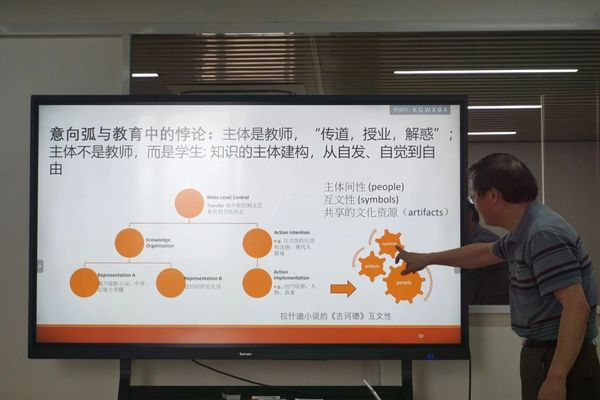

随后,戴耘教授向大家介绍了其构建的师生双主体互动式教学模式模型和创新人才培养的“另类”模型:开放的意向弧。他向大家介绍了第一层级的课程目标和第二层级的核心素养。他强调,创新性思维并不是只通过课堂教学就能培养的,而核心素养的养成也并不完全是教师培养的结果,也需要学生自己的努力。

戴耘教授指出,在这个模型中可以发现教育中的悖论。传统的教育把教师视为主体,是教师传道授业解惑的过程,现今的教育主张以学生为主体,是学生自己对知识的主体建构过程,从自发、自觉到自由。随后,他用丰富的实例,阐述了主体间性、互文性和共享的文化资源使人、符号和人的产物进行互动,从而使人自觉或不自觉地进行学习的完整过程。

意向弧作为底层逻辑的展开 戴耘教授指出,意向弧本身提供了对动作以及意义的意识,从而将人与世界联系起来。人并非可以用简单的符号所描述,情境的存在同样重要,因此学习需要情境的参与和情境化的经验。并且,学习并不一定需要符号的参与,人的想象也可以构建出情境。

在谈到什么是学习时,戴耘教授指出了几种关于学习的错误观点,他认为教育是一种对于意向弧的改变,使得学生可以用意向弧捕捉到全新的知识,从而改变对这个世界以及自我的看法。好的老师不仅教授学生知识,同时教授学生如何建构这些知识。

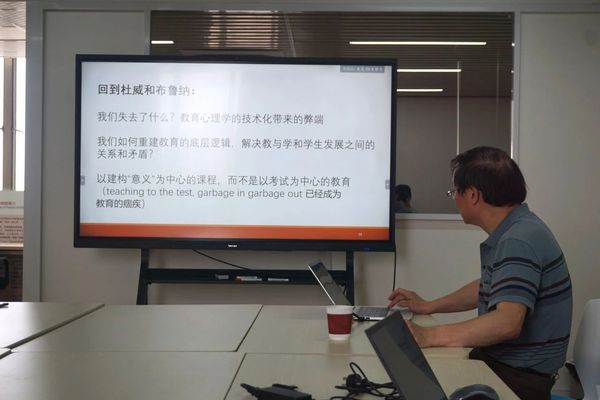

回顾教育心理学的发展历史,正是因为学者们过于渴望“可操作化”,教育心理学变得过于技术化,从而带来了一系列弊端。教育心理学的真正目的,是要重构教育的底层逻辑,将基础建立在意向弧而非反射弧之上,解决教师和学生之间信息不对称的问题。戴耘教授强调了以“意义”而非考试为中心的教学,并指出现在过于重视考试导致的系列问题。最后,戴耘教授向大家梳理了教育心理学的研究发展过程,从“行为主义的系统”到“神经网络”,再到情景化以及具体化的意向弧。 总结 戴耘教授总结道,意向弧来源于意识,没有意识就没有意义。教师如果想要教学得更好,就要抓住最本质的东西,而并非单纯的知识性的内容。在讲座的最后,戴耘教授向大家分享了一首他在新书中创作的诗,与大家讨论了人与人工智能的关系,批判了人工智能取代人类的想法。

讲座结束后,同学们就创造性思维、实证研究与一线教学等问题等问题和戴耘教授进行了深入的交流。

深宏高远,拨云睹日;叠意回舒,朗月悬光。在戴耘教授的精彩讲座中,教心系师生们深刻理解了从“反射弧”到“意向弧”的转变,认识到学习的本质和人性的本质。戴教授的分享不仅为我们重构了学习理论,也启发我们重新思考教育心理学的底层逻辑。通过意向弧的概念,我们认识到教育不仅仅是知识的传递,更是对学生意向性、主体性的培养。戴耘教授的讲座为我们描绘了一个以学生为中心,重视意向性与主体性的教育未来。期待教育心理学能够进一步发展,更好地服务于学生的全面发展和创新能力的培养,超越传统的技术化和应试教育局限,培养出更多具有创新精神和深刻意向性的学生,为社会培育出真正具有自我驱动力和广阔视野的人才。 ~END~ |

| 联系我们 | |

| 华东师范大学教育心理学系 地址: 上海市普陀区中山北路3663号 邮政编码: 200062 联系电话: 021-62233078 电子邮件:depecnu@163.com |

|

| 版权所有 2018 华东师范大学教育心理学系 | 技术支持: 上海屹超 |