精彩回顾 | 跨学科沙龙:数智时代幼儿的社会认知与学习 发布时间:2025-02-25 浏览次数:628 2025年2月19日下午13:30,华东师范大学教育心理学系在田家炳教育书院105开展了第38期跨学科沙龙。本次跨学科沙龙的主题为《数智时代幼儿的社会认知与学习》,由教心系赵欣副教授主持,主讲人为杜克大学Tamar Kushnir教授。

讲座伊始,赵欣老师对参加本次活动的老师和同学们表示了热烈的欢迎,并介绍了本次讲座的主讲人Tamar Kushnir教授。Tamar Kushnir是杜克大学心理学与神经科学系的教授,同时担任早期儿童认知实验室(Early Childhood Cognition Laboratory)主任。Kushnir教授的研究主要关注幼儿的学习与概念变化,特别是社会学习和社会认知领域。她的研究关注心智的发展,尤其关注儿童如何通过积极探索周围世界来学习自我与他人。 儿童眼中的智能机器人 在科技飞速发展的今天,孩子们的童年已经被各种智能设备包围。从会讲故事的智能音箱,到能和孩子聊天的AI助手,再到形态逼真的社交机器人——这些技术到底在儿童的认知世界中扮演着什么角色?他们会把机器人当作朋友,还是仅仅视为工具?他们会信任机器人吗?如果机器人犯错了,儿童会原谅它吗?

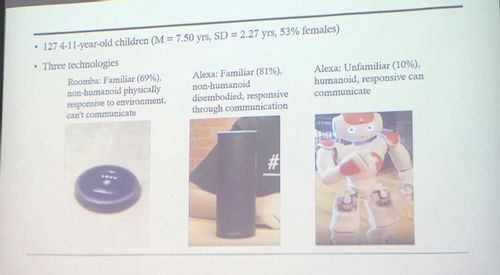

针对这些问题,Tamar Kushnir教授的团队深入研究了儿童如何理解和信任人工智能。研究人员发现,孩子们并不是简单地把所有智能设备都当成人,而是根据技术的外形、互动方式和社交能力,决定它是否“有心智”、是否应该被“善待”,甚至是否值得被信任。这些发现不仅揭示了孩子们如何看待智能技术,也为未来的AI设计者提供了重要的启示。 儿童如何理解“心智”?什么样的机器人更像“人”? Tamar Kushnir教授团队的研究人员让127名4-11岁的儿童评估三种常见的智能技术: 1)社交机器人:有眼睛、会说话、能点头,看起来像个小人。 2)智能音箱:没有实体形态,但可以对话和回答问题。 3)扫地机器人:不会说话,只能自主清扫地面。

研究人员向孩子们提出一系列问题,例如: “这个机器人会饿吗?” “如果你打TA,它会疼吗?” “TA会思考事情吗?” “TA知道什么是对和错吗?” 研究发现儿童认为不同智能机器拥有不用的“心智等级”:外观越接近人类、互动方式越多样,儿童越认为其心智水平更高。此外,研究人员还发现,年幼儿童比年长儿童更容易赋予机器人“心智”。由此可见,儿童对智能机器的认知并非简单的“有心智”或“无心智”,他们会根据技术的外观、功能和互动方式来决定它是否“像人类”。

儿童会善待机器人吗? Tamar Kushnir教授还分享了关于儿童是否认为机器人应该被善待的问题,探讨了道德判断和责任感在儿童与机器人互动中的作用。 研究人员提出了一些道德问题,询问孩子们是否认为可以对机器人采取不礼貌或不道德的行为,比如: “如果把Alexa关在柜子里一周,是否可以?” “可以大声骂机器人吗?” “可以踢自动吸尘器吗?” 核心问题是:儿童是否认为机器人应当得到“道德待遇”? 研究结果发现,儿童普遍认为应该善待机器人。绝大多数孩子认为不能伤害机器人,因为“TA会伤心”或者“TA很贵”。但当被问及机器人是否“会疼”或“有情感”时,年龄较大的孩子会持怀疑态度。年幼儿童更容易赋予机器人“情感”属性,认为它们应该被善待。年龄增长后,儿童开始用更现实的角度看待机器人,但仍然认为不应该随意破坏它们。总体而言,儿童认为机器人应该受到道德的对待,特别是当他们认为机器人存在身体和情感体验时。

儿童会信任机器人吗? 信任是儿童学习的一个核心因素。Tamar Kushnir教授的团队特别探讨了儿童如何建立与机器人的信任,尤其是在机器人出现错误或不合作时,儿童的信任如何受到影响。通过设计一系列实验,研究团队深入了解了儿童在面对机器人错误时的反应,以及机器人是否能通过道歉和恢复合作来恢复信任。 研究人员设计了一场“猜测新单词”的游戏,让孩子们和机器人或真人老师互动。并逐渐操控机器人或真人老师犯错,观察孩子的反应。 研究人员发现,信任是动态变化的。儿童在初期会默认信任机器人,但随着互动的深入,他们会根据机器人的表现逐渐调整对其信任的程度,尤其在面对错误时,机器人是否能够承认并道歉成为信任的关键因素。 研究发现,道歉对恢复信任至关重要。低龄儿童尤其倾向于在机器人犯错后原谅它,特别是在机器人主动道歉时。年长儿童对信任的反应更加敏感,他们在机器人犯错后容易失去信任,特别是在机器人没有表现出“情感”或没有道歉时。从这个实验中可以看出,机器人不仅仅是信息的传递者或任务的执行者,在孩子的认知世界中,机器人逐渐成为一种互动伙伴,其“情感”和“社交行为”直接影响儿童的信任度。

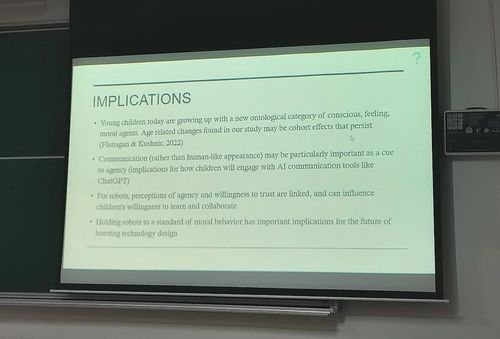

总结:“AI原住民”的思维方式? 讲座最后,Tamar Kushnir教授提出一个有趣的假设以供大家进行深入思考:现在的孩子是“AI原住民”,他们从小就在智能技术环境中成长,这可能会影响他们未来的思维方式。过去的孩子会想象“机器人是科幻电影里的东西”,而现在的孩子则认为“机器人是家里的一部分”。那么未来,孩子们是否会真正把AI当作“朋友”甚至“家庭成员”? 讲座结束后,在场老师和学生就儿童的性别或年龄是否会影响信任、儿童是否会在不同任务中将机器人视为社交伙伴或纯粹的工具,以及儿童与新兴AI(如ChatGPT)的互动等问题展开了热烈的讨论。

Tamar Kushnir教授的讲座不仅让在座的师生对儿童如何理解和信任人工智能有了更深入的认识,也为教育、科技设计、人机交互等领域带来了重要启示。作为AI技术开发者,AI产品不仅需要提供准确信息,更需要具备社交互动能力,例如学习如何道歉、如何与儿童建立情感连接。这场讲座促使师生们思考:在人工智能日益融入生活的时代,如何更合理地引导儿童理解和使用智能技术,如何让AI真正成为儿童学习和成长的良好伙伴。 |

| 联系我们 | |

| 华东师范大学教育心理学系 地址: 上海市普陀区中山北路3663号 邮政编码: 200062 联系电话: 021-62233078 电子邮件:depecnu@163.com |

|

| 版权所有 2018 华东师范大学教育心理学系 | 技术支持: 上海屹超 |