终场报告 | 教育心理学系建系两周年学术报告系列圆满落幕 发布时间:2019-12-26 浏览次数:345 12月20日下午,华东师范大学教育学部教育心理学系马淑风副教授做了教育心理学系建系两周年学术报告系列的最后一场报告,题为“合作学习如何影响儿童高阶思维发展”,吸引了来自教育学部、及其他院系的老师和同学参加,报告由教育心理学系张静副研究员主持。

在报告的开始,马淑风博士先给大家提出一个问题——我们为什么要保护濒危野生动物?这个问题是一个复杂的、可以从不同角度去解答的公共政策议题,而要解答这类没有确定答案的问题,人们所需要的不仅仅是某个领域内的知识,还需要审辩性的思考、多角度的分析,以及不同领域之间的知识迁移。由此便引出了当天报告的主题——高阶思维是什么、如何评价学生是否具有高阶思维,以及如何培养学生的高阶思维。

报告从已有的研究出发,总结了学界对于高阶思维的三种不同解读:审辩思维(也就是我们常说的“批判性思维”)、问题解决、知识迁移。在第一种解读中,高阶思维被认为是通过审辩性和反思性的思考得出合理判断或评价的能力(Ennis, 1991)。比如当我们在手机上阅读一些关于社会事件的报道时,会通过了解信息的来源、文章中对事件的描述,以及各种细节当中的逻辑性来判断该事件是否可信。在第二种解读中,高阶思维被理解为针对复杂问题提出假设并验证假设的解难能力(Kapur & Kinzer, 2007)。比如当灾害发生时,应急救援人员需要提出一个应急预案,以便在最短时间内疏散人群或者实施救援。在第三种解读中,高阶思维被理解为知识迁移能力,也就是将习得的知识和能力运用在新的情境中的能力(Day & Goldstone, 2012)。

马淑风博士分析了这三种解读之间的相关性、关联性及定义中重合的部分,并以此为基础提出了关于高阶思维的一个整合性的定义。她认为“高阶思维是一个包含了认知以及元认知的过程。在这个过程中个体进行知识的分析、创造和综合。个体通过识别知识之间在结构上的相似性以及在先验知识和新信息之间建立对应关系的方式,处理存在不确定性的情况或者解决没有特定答案的问题,最终形成对该情况或问题的整合性的心智模型,以及对该领域一般性的、抽象的、图式化的理解(马淑风,2014)”。 马淑风博士指出,因为高阶思维内涵的复杂性,这种能力无法凭借简单的机械式的记忆或是重复固定的步骤就可以获得,而是需要在真实的学习情境中通过与他人的社会互动而逐渐养成。首先,高阶思维的培养需要依托于基于问题、基于项目的活动方式,让学生在解决问题或者完成项目的过程中有针对性的获取知识和信息。其次,高阶思维的培养需要采用个性化、多元化的学习模式,比如体验式学习、合作式学习、探究式学习、建构式学习等更加注重互动和体验的学习模式,从而促进知识的社会性建构(杨向东,2017)。在这一部分,重点介绍了美国伊利诺伊大学儿童阅读研究中心研究多年的一种互动式教学法——合作推理式课堂(Collaborative Reasoning; Anderson, Chinn, Waggoner, & Nguyen-Jahiel, 1998; 马淑风,孙晶晶等,2016)。

马淑风博士着重介绍了合作推理式课堂的内涵、实施,以及课堂应用。合作推理式课堂是以“合作推理讨论”为主要模式的一种互动式教学法。学生需要围绕一个核心问题(通常是可以从不同角度思考的复杂问题)展开讨论,提出自己的观点、立场,并提供理由和证据支持自己的观点。在讨论过程中,学生仔细倾听,评价,并回应别人的论点,衡量理由和证据,并考虑其他可能的观点。整个讨论过程以学生为中心,采取开放的参与模式,教师作为辅助性的角色提供必要的帮助和支持。 马淑风副博士详细解读了合作推理讨论课的流程,与在场的师生一起探讨了如何在不同的文化情境下开展以学生为中心的互动式教学。比如,在国内的中小学课堂,尤其是在以应试为导向的课堂中,师生互动、生生互动的机会非常少,这些锻炼机会的缺失可能导致学生无法在开放式的学习情境下自由表达自己的观点。针对这些问题,马淑风博士给出了自己的解答,并提出了合作推理式课堂在中国的中小学课堂实施时的结构化改良方案(马淑风,周茜楠,杨向东,in press)。

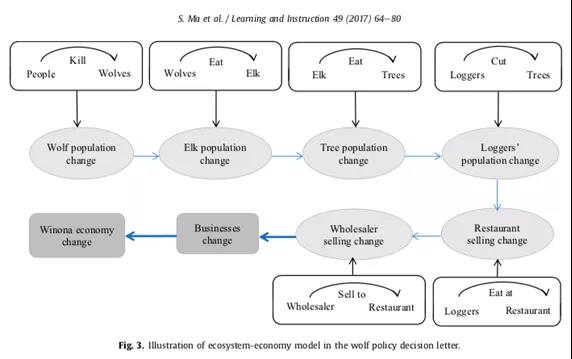

接下来,马淑风博士介绍了她在高阶思维领域的最新研究——合作推理讨论中的链条式因果推理。链条式因果推理是将知识和信息通过相互之间的因果关系进行连接,从而形成环环相扣的逻辑链条的能力(Ma et al., 2017)。

马淑风博士介绍了链条式因果推理相关的一系列研究,研究结果发现,参与合作推理讨论的学生与接受传统教学的学生相比,在独立写作、个人访谈、故事讲述中形成了更长的因果推理链条(Ma & Anderson, 2015; Ma et al., 2017)。在分析学生的对话数据时发现,儿童自发地通过与同伴互动在合作推理讨论中形成因果推理链条,随着讨论的进行,产生因果推理链条的速度越来越快,而构建每个链条所需要的话轮(speaking turn)却越来越少(Ma & Anderson, 2018)。这些结果表明,讨论中的互动交流促进了词汇、语言的灵活使用,同时也让思维更加整合、连贯。综合来看,儿童能够将合作推理讨论中的因果链条迁移到独立写作、个人访谈、故事讲述任务,说明儿童已经形成了关于链条式因果推理的心智模型(mental model),这也从侧面证明了合作推理讨论有助于儿童高阶思维的提升和发展。 报告结束后,马淑风博士与在场听众就教学干预实验的设计、文本及话语数据的编码和分析、以及合作推理式课堂的实施和开展进行了深入的探讨。马淑风博士目前正在研究合作推理式课堂对中学生高阶思维和社会性发展的影响,欢迎感兴趣的老师和同学前来教育心理学系交流、讨论,也期待与更多的学者、教师、家长合作,促进学生高阶思维的培养。

华东师范大学教育心理学系是华东师范大学教育学部于2017年11月成立的一个学系。值此建系两周年之际,我们精心策划并推出了“教育心理学系建系两周年学术报告系列”活动,从12月4日至12月20日共八场报告。这八场报告涵盖了学习动机、高阶思维、人格、社会认知、社会情感能力等与学生的学习与发展息息相关的认知与非认知能力,同时也介绍了学科核心素养测评、认知诊断计算机化自适应考试、贝叶斯统计方法、教育神经科学等教育心理学领域前沿方法,将教育学、心理学、社会学、统计学、神经科学等领域进行跨学科的整合式呈现。 感谢前来参加每一场学术报告的朋友,我们将在今后推出更多的学术分享活动,期待大家继续关注,也期待与各位一起共同努力,为促进教育心理学在我国的蓬勃发展尽一份绵薄之力。 |

| 联系我们 | |

| 华东师范大学教育心理学系 地址: 上海市普陀区中山北路3663号 邮政编码: 200062 联系电话: 021-62233078 电子邮件:depecnu@163.com |

|

| 版权所有 2018 华东师范大学教育心理学系 | 技术支持: 上海屹超 |