精彩回顾 | 积极教育研讨会:促进学习、幸福与繁荣 发布时间:2024-12-18 浏览次数:10 12月9日至10日,华东师范大学教育心理学系邀请香港中文大学团队圆满举办积极教育研讨会。本次研讨会以“促进学习、幸福与繁荣”为主题,旨在研究如何通过教育实践,促进学生的全面发展。会议汇聚了众多教育专家和学者,探讨将积极心理学融入教育,重视学生的幸福感、心理韧性和品格发展,以期构建一个既能提升学术成就,又能促进学生情感、社交和心理健康的学习环境。活动形式涵盖主旨报告、智能教育实验室参访体验,以及两校研究生的学术海报展示,不仅深化了教育理论与实践的融合,也为推动学生全面发展和教育创新提供了宝贵的经验和启示。 12月9日 开幕致辞 华东师范大学教育学部教育心理学系副主任、副教授姜怡老师代表华东师范大学教育心理学系,对香港中文大学团队的到来表示热烈欢迎。他向在场的各位介绍了接下来两天的会议安排,并强调这次交流活动不仅是教师们分享各自研究领域的机会,也是学生们互动的平台。姜老师希望此次活动能够成为两校学生之间互动交流的起点,促进双方学生的交流与合作。

语言学习中自我效能感的测量 西安交通大学外国语学院讲席教授,北卡罗来纳大学夏洛特分校教育研究、测量与评价领域教授王闯老师为大家带来了主题为“语言学习中自我效能感的测量”的主旨报告。

他以自己如何决定研究学生英语学习中的自我效能感为引子,详细介绍了测量工具研发的六个阶段:确定工具的目的和形式、明确测试人群特征、统一术语和理论构念、项目编制、专家评审以及认知访谈。王闯教授在过程中为大家介绍了每一步的目的,并对其中项目的编制部分做了额外的说明。

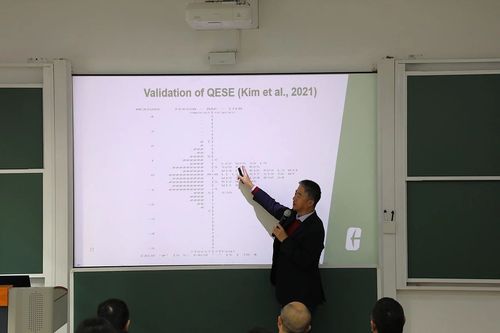

他首先阐明了项目编制的目的,即为了收集信息和测量构念。项目编制旨在确保测试的效度、减少作答者对题目的不回答以及减少作答误差,同时还需考虑量表中项目的作答模型和选项。在编制过程中,需要注意避免潜在的双重否定和难以理解的叙述等问题。 随后,王闯教授以高考为引,介绍了Messick提出的七种构念效度检验角度以及AERA、APA和NCME共同制定的五种效度检验角度,并探讨了它们之间的对应关系。报告的最后部分,王教授介绍了他开发的英语学习自我效能感量表(Questionnaire of English Self-Efficacy, QESE)。该量表由王闯教授于2004年开发,专为非英语母语的英语学习者设计,涵盖听说读写四个维度的自我效能感测量,共包含32个题目,每个维度8题。王闯教授分享了量表的开发过程和效度检验。在量表效度的检验过程中,王闯教授与韩国、越南等国的研究者共同收集数据,从内容、反应过程、结构角度、与其他变量之间关系等方面对构念效度进行了验证。

报告结束后,王闯教授与老师和同学们进行了充分的交流讨论。大家深入探讨了自我效能感与自我概念的差异,并明确了测量工具的特异性对于准确评估自我效能感的重要性。讨论中还提到了跨文化研究的价值,以及在不同文化背景下对自我效能感进行比较分析的意义。展望未来的研究方向,研究者可以利用人工智能技术来分析数据和提升自我效能感,这为在场的师生提供了新的研究视角和启发。

特邀报告 中国背景中应对压力源的父母社会化过程 华东师范大学教育学部教育心理学系副教授任慧广老师为大家带来了主题为“中国背景中应对压力源的父母社会化过程”的特邀报告。

任老师用一个生活化的例子向大家展示,父母的教养方式和社会化很大程度上受到环境的影响,尤其是环境给予的压力。这一现象在在新冠期间尤其明显。同时新冠的流行也加大了对亚裔的歧视,从而给父母的养育上带来更大的精神压力。以往研究中使用的家庭压力模型“踢猫效应”指出,当家长受到压力的影响时,会对他们的养育方式产生消极影响,例如更严厉地控制、更少的温暖以及削弱亲子关系,从而在孩子的社交、精神健康以及同伴关系上产生消极影响。但这一模型有以下几个局限:首先,它将家长视为压力的被动接受者;其次,它只考虑了对孩子的负面影响,忽视了“穷人的孩子早当家”这样的积极作用;第三,压力对父母的养育方式的影响是非特异性的,在模型中未考虑其他因素的影响。因此,任老师的研究的核心观点认为,压力也可以成为一种具体的社会化教育情境。通过对压力的解释、对压力的应对以及指导孩子应对压力,父母对孩子产生的影响既有可能是积极的,也有可能是消极的。接下来任老师向大家介绍了他的三个研究,三个研究从不同方面讨论了这一理论的正确性。

三个研究的结论表明,压力对父母的社会化教育的影响受到亲子常规的互动方式以及儿童本身的气质调节,而父母的社会化教育的影响会对孩子产生积极或消极的影响,父母的社会化教育能力以及亲子常规的互动方式会对此产生调节作用。 报告结束后,任慧广老师与老师和同学们深入探讨了中国背景下父母如何社会化孩子应对学业压力。讨论聚焦于父母对孩子学业的期望、教导孩子面对失败的态度,以及母亲在家庭教育中的主导作用。任慧广老师强调了文化差异对父母社会化策略的影响,并指出未来研究需更多关注父亲角色的重要性。

利用生成式人工智能解放职前语言教师的生产力:应对理论的视角 香港中文大学教育学院课程与教学系主任、教授尹弘飙老师为大家带来了主题为“利用生成式人工智能解放职前语言教师的生产力:应对理论的视角“的特邀报告。

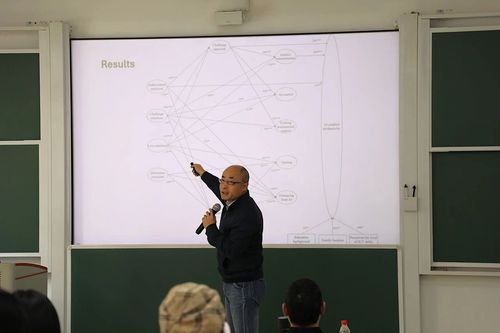

尹教授指出随着生成式人工智能的发展,职前的语言教师感受到了人工智能对其职业的冲击。但现有的研究使用的模型一般聚焦于认知领域,忽视情绪的影响,而且很少有针对老师,特别是语言教师的研究。研究主要关注在以下三个方面:职前的语言教师对AI使用的情绪反应、评价与应对方式如何调节教师的情绪与AI产出、以及AI实现的生产力。尹教授随后向大家介绍了根据对AI两种视角的看法,即机会/挑战和可控/非可控,可以将情绪分为以下四类:成就情绪、挑战情绪、失落情绪、威慑情绪。不同的情绪可能会诱发教师对AI的不同的评价,进而对AI使用产生影响。应对方式可以被分为趋近导向应对与回避导向应对,不同类型的情绪也会引发不同的应对方式。在介绍完背景知识后,尹老师向大家展示了研究模型以及测量和数据分析方法,并展示了最后的研究结果。

研究发现在情绪和应对的关系中,成就情绪会减少与AI保持距离的倾向,挑战情绪会增加趋近导向应对,当挑战情绪不足以激励行动时可能发生回避。失落情绪会减少趋近导向应对,增加回避导向应对。威慑情绪会增加回避导向应对。评价和应对的关系中,挑战性评价与趋近导向应对具有很强的正相关,阻碍性评估与回避导向应对呈正相关。应对方式中,只有积极的重新解释与AI产出呈正相关,这强调了重构和重新思考的重要性。在分析中也找到了两条调节路径:放大路径以及衰减路径。最后,尹教授介绍了本研究的贡献,本研究对以认知为中心的模型进行了补充,并解释了挑战评估和应对的顺序中介作用。该研究也有着对现实的指导作用,证明了培养教师对AI积极情绪的重要性,鼓励教师对AI进行积极评价,促进教师对AI的有效应对,并帮助教师为面对AI做好准备。 报告结束后,尹弘飙老师与大家探讨了如何应用理论框架来指导使用生成式人工智能工具的研究。讨论涉及了横断面研究的局限性、数据收集的挑战,以及如何提高研究发表的可能性。教授强调了理论基础的重要性,并提出了未来研究的方向,包括进行纵向研究以获得更深入的数据。此外,大家还讨论了实验研究的重要性和对模型的批判性思考,以及如何在资源有限的情况下进行有效的研究设计。

理解全球学生的幸福感 香港中文大学教育学院课程与教学系副教授Ronnel B. King老师为大家带来了主题为“理解全球学生的幸福感”的特邀报告。

Ronnel B. King老师向大家介绍了幸福感的定义、好处以及重要性,并指出中国学生的幸福感问题需要被重视起来。但以往有关幸福感的研究有如下两个弊端,第一缺乏全面调查,无法了解不同方面的不同因素是如何影响幸福感的。第二,大多数的研究均只针对西方、受过教育、工业化、赋予的民主社会。因此,研究针对中国大陆学生,使用机器学习方法探究学生主观幸福感最重要的预测因素,并使用传统统计学方法探究这些预测因素如何解释学生的主观幸福感。

研究发现,对于生活满意度,最重要的几个预测因素为对学校的归属感、父母的情感支持、韧性、教师支持等。对于积极情绪,最重要的几个预测因素为韧性、目标感、对学校的归属感、父母的支持以及GDP。而可能损害幸福感的因素包括霸凌以及害怕失败。本研究有一定的局限性,例如不包括理论机制、未研究因素间相互作用、结果仅限于15岁青少年等,但该研究对现实的教育及生活有着积极的指导作用。 报告结束后,Ronnel B. King老师与大家充分探讨了影响学生幸福感的多个因素,包括国籍、性别差异和社会归属感,以及机器学习在分析复杂数据中的作用,并讨论了幸福感的不同理论视角,如主观幸福感和心理韧性。King老师提出,未来研究可以进一步探索这些因素如何在全球范围内影响学生的幸福感。

从岛脊曲线视角揭示元认知策略使用与二语成绩之间的非线性关系:更多并不总是更好 上海对外经贸大学国际商务外语学院教授蔡雨阳老师为大家带来了主题为“从岛脊曲线视角揭示元认知策略使用与二语成绩之间的非线性关系:更多并不总是更好”的特邀报告。

蔡教授在报告开始向大家介绍了元认知以及岛脊曲线的概念。岛脊曲线描述了随着主要能力的逐渐成熟,能动体对主要能力的成熟的作用是波动的。岛脊曲线的三个要素包括Agents(能动体)、Patterns(模式)、Theorems(法则)。能动体代表了影响IRC曲线特征的特定个体因素。模式说明了主要能力和能动体之间的相互作用,而法则为决定模式的隐藏规则。

接下来蔡教授介绍了使用岛脊曲线进行数据分析的多个研究,并在最后介绍了岛脊曲线对教育的积极指导作用。岛脊曲线可以让低能力者得到更多的支持和耐心,为中等能力的学生提供赋能指导,并对高水平的学生的能进行合理的归因。 报告结束后,蔡雨阳老师与大家探讨了元认知策略在二语学习中的使用及其与语言成绩之间的复杂关系。蔡老师指出,并非所有元认知策略的增加都会带来成绩的提升,有时过多的策略使用可能会产生抑制效应。大家还讨论了性别差异、文化因素和心理韧性对二语学习的影响,以及如何灵活运用不同理论框架来分析数据。

美术导师系统:探索多模态大语言模型的美术作品评估能力 华东师范大学教育学部教育心理学系副教授郑蝉金老师为大家带来了主题为“美术导师系统:探索多模态大语言模型的美术作品评估能力”的特邀报告。

郑老师对自己以往的工作进行了介绍和总结,随后为大家讲述了目前所做的第一部分工作:AI驱动的美术作品评分系统。郑老师介绍了这一系统的评分框架、发展历史、使用技术以及遇到的问题和挑战,并比较了多种生成式人工智能在评价时的效果。

随后,郑老师向大家分享了他进行的另一部份工作:IRT加强的作文自动化评分。郑老师介绍了这一新系统的创新之处,并展示了和单独的人工智能系统相比,在中文作文自动评分上的更佳表现。

报告结束后,郑蝉金老师与大家探讨了如何使用大语言模型来评估艺术作品,特别是如何量化和定义“想象力”和“创造力”这样的抽象概念。郑老师提出,可以利用少量示例和专家定义来训练模型评估艺术作品,并强调了评估过程中输出格式的重要性。此外,大家还讨论了如何整合不同艺术流派的评估标准,强调专家的知识和经验在艺术作品评估中不可或缺。

第二语言/外语教育与积极心理学 香港中文大学教育心理学系助理教授陈欣洁老师为大家带来了主题为“第二语言/外语教育与积极心理学”的特邀报告。

陈老师和大家分享了她在学术上以及作为审稿人的经历,鼓励大家积极参与到学术中。随后陈老师向大家介绍了积极心理学,积极心理学使用更开放和感激的视角对个人的能力和潜质进行研究。积极语言教育则被定义成一种针对语言教育和幸福的教育。这种语言教育关注到传统教育带来的消极方面,并在教育中注重学生的幸福感以及优点。积极语言教育已经涵盖了积极的经历、个人特质以及教育机构的研究,未来将涉及到更大的研究人群、更多的研究方法以及研究话题和研究环境。

陈老师向大家分享了她的一些研究,包括两个理论研究、一个系统性综述研究以及五个实证研究。并分享了她对未来研究的一些展望,包括综合跨学科方法、扩大研究人群、丰富研究设计以及在实践中如何应用研究成果。 报告结束后,陈欣洁老师大家讨论了积极心理学如何平衡处理正面和负面情绪,以及如何将诸如压力和焦虑等负面因素纳入研究框架,探索它们在语言学习中的作用。她强调了在不同文化背景下理解这些因素的重要性,并鼓励将积极与消极因素结合研究,以更全面地理解心理动态。

研究访问 华东师范大学教育学部教育心理学系副教授郑蝉金老师带领香港中文大学以及华东师范大学的老师和同学们参观华东师范大学智能教育实验室。郑老师向大家介绍了智能教育实验室在过去的科研成果,并带领大家体验小花狮智能教育系列产品,并在体验中感受智能教育在实际中如何进行应用。

12月10日 学生海报展示 香港中文大学研究生和华东师范大学研究生展示了根据研究内容制作的海报。老师和同学们之间进行了热烈的交流。大家在自由的氛围中对自己感兴趣的研究进行提问,并在讨论中获得对未来研究的建议以及改进方向。

闭幕致辞 & 最佳海报奖颁奖 海报展示结束后,根据老师们的投票结果,华东师范大学教育学部教育心理学系副主任、副教授姜怡老师、香港中文大学教育学院课程与教学系教授尹弘飙老师、香港中文大学教育学院课程与教学系副教授Ronnel B. King老为四位最佳海报的获奖者颁奖。

三位老师在颁奖后进行最后的总结发言,认为本次积极教育研讨会促进了香港中文大学和华东师范大学的师生的友好交流,并期待举办于明年的第二届积极教育研讨会。

在本次积极教育研讨会中,华东师范大学与香港中文大学的师生们共同探讨了积极教育的理论与实践,深入交流了积极心理学在教育领域的应用与创新。通过一系列精彩的报告和互动讨论,与会者不仅拓宽了视野,也加深了对教育心理学前沿问题的理解。此次研讨会不仅促进了两校之间的学术交流,也为参与者提供了一个分享经验、激发灵感、促进合作的宝贵平台。 千川汇海阔,风好正扬帆。虽然本次研讨会已经结束,但积极教育的理念和实践仍在不断演进,引导我们培养出更多具有幸福感、心理韧性和品格的学生。我们相信,通过持续的探索和合作,积极教育将在全球范围内开花结果,为学生的成长和发展注入更多的正能量,为构建一个更加和谐、繁荣的社会做出贡献!

|

| 联系我们 | |

| 华东师范大学教育心理学系 地址: 上海市普陀区中山北路3663号 邮政编码: 200062 联系电话: 021-62233078 电子邮件:depecnu@163.com |

|

| 版权所有 2018 华东师范大学教育心理学系 | 技术支持: 上海屹超 |