精彩回顾 | 跨学科沙龙:从看见到行动:校园欺凌旁观者的机制与干预路径 发布时间:2025-10-30 浏览次数:20 2025年10月17日下午,华东师范大学教育心理学系在田家炳教育书院801成功举办了主题为“从看见到行动:校园欺凌旁观者的机制与干预路径”的跨学科沙龙。 本次讲座由任慧广副教授主持,教育心理学系师生积极参与。特邀主讲嘉宾朱倩雨老师是香港中文大学(深圳)应用心理学系助理教授、博士生导师,美国马里兰大学学校心理学博士,长期聚焦校园欺凌与青少年心理健康,重点研究旁观者干预行为的发生与发展机制;作为学校心理学家,承担学生临床训练指导,擅长儿童青少年心理评估与干预。

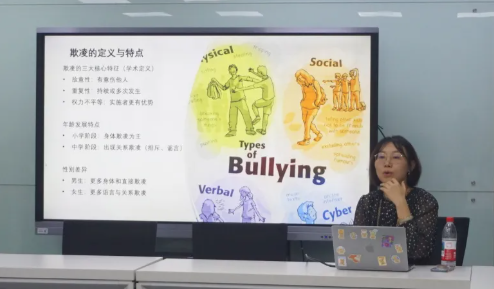

核心共识:重识校园欺凌 在校园安全被纳入社会治理核心议题、青少年心理健康愈发受到全民关注的趋势下,对欺凌行为的干预与防范已不再是单一校园的 “内部事务”,而是关系到一代青少年健康成长的公共命题。 那么,究竟什么可以被定义为欺凌?如何有效地干预欺凌?对受欺凌者的保护该采取什么形式?……针对这些问题,朱倩雨教授及其团队深入研究了欺凌的特点和过程,带大家打破了对校园欺凌的认知偏差。研究认为,欺凌绝不是发生在两个人之间的事,而且一种具有性别和年龄差异的群体现象,同时还蕴含着故意性、重复性和权力不平等;欺凌行为是一个复杂的系统,会受到来自朋辈、家长、老师和环境的多层次影响。这些发现不仅揭示了欺凌行为的本质和复杂性,也为针对欺凌的干预措施和教育者们提供了重要的启示。

关键发现:三大研究拆解 01 旁观者如何影响欺凌? 围绕“旁观者”这一容易被忽视的核心角色,朱倩雨教授分享了三项递进式的研究,层层解开“如何推动旁观者从围观到干预”的谜题: 研究一是关于旁观者保护行为的时间演变和多层影响,研究二探讨了教师和家长欺凌态度的一致性对学生保护行为的影响,研究三是对师范生进行欺凌干预培训的RCT研究。

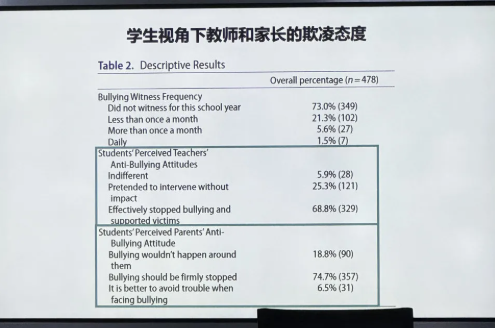

其中,研究数据包括一项对9所学校的两千余名4-8年级中小学生的调查,结果显示,旁观者对欺凌行为的理解和干预行为存在比较明显的年龄差异,具体来说,旁观者对欺凌行为的认知理解程度会随着年级的增长逐渐增高,但对与欺凌行为的干预则在6年级达到峰值,随后逐渐下降。 02 老师和家长如何影响欺凌? 在影响欺凌行为的复杂系统中,除了学生群体本身,老师和家长也是一个重要的环节。朱教授还分享了师生关系、老师和家长对于欺凌行为的态度和行为回应的影响,探讨了老师和家长应该如何应对欺凌行为。 研究人员采集了不同师生关系背景下的学生对于欺凌行为的回应,结果显示,师生关系能够促进对同理心的转化,积极的师生关系更容易促进旁观者干预,反之,消极的师生关系更容易带来对欺凌行为的忽视。 研究还发现,老师和家长不是天然的站在受欺凌者一边,老师和家长对欺凌行为存在积极和回避态度,并且存在一致和不一致,当家校对欺凌行为的态度积极且一致时,能够促进旁观者行为的积极转化。 此外,研究还采集了学生视角下的教师和家长欺凌态度数据,学生主观报告显示,家校欺凌态度的展现和学生的主观感知可能存在不一致的情况,可能导致学生干预行为的犹豫和消极转化。

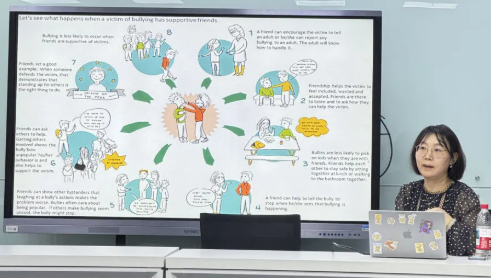

03 如何干预欺凌? 欺凌干预是欺凌相关研究中的关键课题,目前学界对其的研究聚焦于如何突破传统干预的局限,构建科学、系统且具长效性的干预体系,诸多研究团队已经深入探讨了欺凌干预的有效路径。 在本研究中,朱教授及其团队先把目光放在了对欺凌干预的认识上,认为欺凌行为干预是一个认知过程。从发现到设想,再到有信心地实施帮助,研究人员发现,对于欺凌行为干预的认知是动态变化的,学生在初期可能会本能地逃避冲突,但随着认知的深入,他们会逐渐调整对欺凌行为的应对模式。

由于学校是欺凌干预的核心场域,该团队还重点关注了未来将从事教育行业的师范生培训,开展的一项RCT随机对照实验表明:参与培训的师范生,其“欺凌干预自我效能感”显著提升,更能精准识别欺凌、制定干预策略,增强了对校园欺凌的有效干预途径。 互动问答:直面实践难题 沙龙后半程,现场师生围绕“欺凌实践干预”展开热烈讨论,同学们踊跃提出自己在实践中的困惑,如灰色欺凌(给同学起侮辱性外号)应急处理、玩笑与欺凌区分、学龄前欺凌干预等问题,朱老师针对典型问题给出了相应解答和专业建议,另同学们收获良多。

本次学术沙龙为教育心理学系的师生提供了深入探索校园欺凌干预路径的宝贵契机。朱倩雨教授凭借其扎实的学术研究与丰富的实践经验,从旁观者视角、家校协同、教师培训等维度,为与会者呈现了兼具理论深度与实践价值的欺凌干预体系。通过沙龙的分享与交流,师生们对校园欺凌的复杂性、干预的关键逻辑有了更系统的认知。这不仅为后续校园欺凌干预的研究提供了新的思路,也为学校、家庭等实践场景中欺凌干预策略的落地提供了可行参考,有力推动了校园欺凌干预从“认知”到“行动”的转化,为守护青少年心理健康、构建安全校园环境注入了专业力量。 |

| 联系我们 | |

| 华东师范大学教育心理学系 地址: 上海市普陀区中山北路3663号 邮政编码: 200062 联系电话: 021-62233078 电子邮件:depecnu@163.com |

|

| 版权所有 2018 华东师范大学教育心理学系 | 技术支持: 上海屹超 |